Есть один вопрос, на который я отвечала уж много раз за годы, что провела в Московской консерватории с весны 1958 года – года моего поступления, и заканчивая 2016-м, то есть почти 60 лет. Вопрос этот задавали те, кто проходил в наш изумительный Большой зал через его фойе. Вопрос – почему пришедших в Большой зал консерватории встречает огромный, во весь рост портрет седовласого старика с горящими глазами в чёрной сутане аббата с очень выразительными крупными руками. Это, кстати сказать, один из лучших портретов кисти Репина, и он висит на самом почетном месте в фойе при входе в артистическую.

Узнав, что это портрет Ференца Листа, все тут же уточняют: «А что, он работал в консерватории?». Конечно, он не мог работать в Московской консерватории, поскольку посещал Москву за четверть века до открытия консерватории. Но этот портрет находится на своём месте вполне заслуженно, и о причинах этого я в очередной раз с удовольствием расскажу.

Один из самых изысканных, тонких и музыкально образованных критиков Серебряного века, Леонид Сабанеев, тот самый, который был alter ego Скрябина, говорил, что «Ни одно выдающееся музыкальное явление в России не ускользнуло от влияния Листа». Эти слова – не преувеличение. Без Листа, вне Листа нельзя представить себе вообще историю русской культуры и девятнадцатого, и двадцатого веков. И не только фортепианной культуры, тут и композиторская школа России, и музыкальная педагогика, и, конечно, фортепианное исполнительство. Наконец, воздействие самой личности Листа, человека и художника, его обаяние – об этом оставлено так много свидетельств в русской мемуарной литературе, в переписке, в эпистолярии, в критических статьях. Наша задача заключалась в том, чтобы отобрать в море документов наиболее достоверные и наиболее убедительные, потому что сплетен и досужих записей о Листе тоже было немало.

Впервые Лист приехал в Россию в начале апреля 1842 года. В тот год в Россию собиралась приехать Клара Шуман со своим мужем. Клара много сделала для подготовки этого визита, но её поклонник Львов, замечательный музыкант и меценат, написал Кларе, что в это время собирается приехать Лист и посоветовал Кларе в одном сезоне с Листом не пересекаться. Кларе пришлось отложить свой визит.

Лист приехал в Россию. Ему 31 год, он в расцвете. Ещё раньше, во время знаменитых «годов странствий», он играл в 1839 году в Риме, где встретился в римском доме князя Голицына с графом Михаилом Виельгорским, и эта встреча предопределила очень многое в будущих взаимоотношениях Листа и России. Михаил Виельгорский – это потомок древнейшего аристократического рода. Его отец, петербургский сенатор Юрий Виельгорский, в своё время был известным драматургом, композитором. Он играл на разных инструментах, переписывался с Руссо, а в его доме регулярно собирались писатели, музыканты.

Оба его сына, Матвей и Михаил, были образованнейшими людьми и незаурядными музыкантами. Михаил — композитор, Матвей — выдающийся виолончелист. О произведениях Михаила Виельгорского, кстати, в своё время написала очень хорошую дипломную работу, а потом диссертацию одна из моих первых учениц по истории музыки. Дворец Михаила Виельгорского в Петербурге и его дворец в Москве – эти дома называли Министерством изящных искусств. Это был, пожалуй, самый известный музыкальный салон России.

По приглашению Михаила Виельгорского в Россию приезжали лучшие музыканты Европы, в том числе чета Шуманов – Роберт и Клара. Шуман писал тогда: «Наши лучшие друзья в Петербурге — братья Виельгорские, два превосходных человека, особенно Михаил. Настоящая художественная натура, гениальнейший дилетант. Мне кажется, Клара по секрету влюблена в графа Михаила».

Это писал Шуман, но это было позже. Первым все-таки приехал Лист. И сейчас надо попытаться представить себе, куда он приехал, в какую Россию, что представлял собой музыкальный Петербург в конце 30-х, начале 1840-х годов, что это за город. Картина очень своеобразная, и картина эта связана с особенностями истории России.

Фортепианная культура в России появилась с большим опозданием. Тут и долгая изоляция России от Европы: в то время как в Европе творили Гайдн, Моцарт, Бетховен, в России едва осваивали и приспосабливались к клавишным инструментам. Не забудем, Россия – страна великих вокальных традиций. Это преимущественно вокальный русский фольклор, вокальная традиция православной церкви. Это очень важно. Инструментальная музыка в европейских странах развивалась в лоне церкви: церковные органисты, импровизация, фугированные формы – очень многое формировалось именно в церкви. В России инструментальная музыка находилась исключительно вне церкви, и отношение к ней было как к бытовой или развлекательной. Любопытно, что первый сборник фортепианных пьес, вышедший в Петербурге в начале XIX века, назывался «Между делом – безделье».

Так что в России поздно распространилось фортепиано, но, когда оно появилось в конце 18 века, россияне очень быстро оценили его универсальность. Можно было аккомпанировать романсам, что так любили в русских гостиных, а можно было аккомпанировать танцам. Появилась потребность в умеющих играть и умеющих учить. И тогда, в конце 18 века, в Россию хлынул поток иностранных музыкантов. Они играли, сочиняли, учили.

Иначе говоря, они создавали фундамент того, что потом будет называться великой русской фортепианной культурой. Это был действительно поток эмигрантов в Россию. Они приезжали на заработки, и, за редким исключением, оставались здесь на всю жизнь. Их было много. В основном, пожалуй, это были немцы и чехи. Назовем некоторых: Фергюсон – лицейский учитель Пушкина, Гессер – его полное собрание сочинений хранится в Московской консерватории в отделе редкостей. Габлер, Мютель, и многие другие.

Но главным героем музыкального Петербурга, а потом музыкальной Москвы, куда он переехал, стал и оставался до конца его жизни Джон Филд. Его изумительный пианизм и лирико-сентиментальный характер его музыки, а также его облика, очень импонировал русскому искусству. В Карамзинскую пору, ещё до пушкинской, все находились под его влиянием и обаянием.

Принципы исполнительства Листа были во многом противоположны тем, что использовал Филд. В этом смысле очень показательно их отношение друг к другу, поскольку они прекрасно знали один другого. По воспоминаниям любимого ученика Филда, профессора Московской консерватории Александра Дюбюка: «Филду удалось послушать молодого Листа, великого пианиста, составляющего с ним самый поразительный контраст. Это было в Парижской консерватории в 1832 году. Насмотревшись на смелые броски рук и удары со всего размаха, наслушавшись громогласных аккордов, чуждых его собственной школе, Филд обратился к присутствующим с вопросом «А что он не кусается?».

Лист же много лет спустя, издавая в своей редакции «Ноктюрны» Филда, написал замечательную вступительную статью. Там, в частности, говорилось: «его игра текла ясно и спокойно. Ничто не нарушало её течения. Главный в аудитории был он сам. Никакая торопливость, никакое преувеличение не прерывали этих грез, наполняя воздух чем-то необычайным, очаровательным».

А вот как писал примерно о том же Лев Толстой: «Maman играла на фортепиано ноктюрны Филда, своего учителя, в моем воображении носились светлые прозрачные видения». Вот в такую Россию, с отсталой, по сравнению с Европой, доморощенной фортепианной культурой, для которой идеалом был Филд, и явился 30-летний Лист.

Его ждали. Пресса за несколько недель писала о его невероятных триумфах в Европе, что, в общем, было чистой правдой. Правдой было и то, что он преобразил фортепиано и фортепианную игру. Но писали в России и о том, что вызывало, мягко говоря, недоумение: прежде всего то, что – как это, одному играть весь вечер? В России такого не бывало. Ни тебе певцов, ни солистов на других инструментах. Играть весь вечер одному – это расценивалось тогда как большое самомнение.

Помимо этого, Лист потребовал выстроить эстраду в центре зала. Это что, престол? Он потребовал два рояля для себя одного. Зачем? Все в недоумении от афиши, на которой фигурировали не только фортепианные сочинения, но и переложения оперных и симфонических произведений. Спрашивали, он что, берётся заменять певцов и оркестр в таком огромном зале один? Это невероятно. Наконец, писали о том, что он, якобы, играет весь вечер без нот. Наизусть. Страсти были накалены.

Как-то во времена моего бытия в Московской консерватории, Святослав Теофилович Рихтер, которому после тяжёлой болезни было запрещено играть наизусть, напрягаться, говорил мне, что игра наизусть — «это выдумки Листа, недаром так возмущалась Клара Шуман, которая привыкла всегда играть по нотам».

Но вернемся в 1842 год. Страсти были накалены. И уже на следующий день, после долгого, тяжелого переезда, Лист играл перед Императором Николаем Первым, о чем он не без иронии написал тогда в письме к Марии д’Агу, своей тогдашней жене: «Император обращается ко мне: «Мы ведь с вами почти соотечественники, господин Лист?» – «Государь?» – «Вы ведь венгерец, не правда ли?» – «Да, государь.» – «А у меня в Венгрии есть полк». В течение вечера я попросил у Его Величества разрешения сыграть ему венгерский марш, сказав при этом Виельгорскому, который со мной в прекрасных отношениях, что в ожидании, когда Его Величество познакомится с ритмом венгерских сабель, ему, может быть, будет интересно услышать их музыкальный ритм».

Через два дня, 8 апреля, Лист выступил в зале Дворянского собрания. Сейчас это Большой зал Петербургской филармонии. Об этом пишет очевидец тех событий, выдающийся русский критик Владимир Стасов: «В набитом зале вдруг сделался какой-то шум. Все повернулись в одну сторону, и мы увидели Листа, прогуливавшегося по галерее за колоннами под ручку с толстопузым графом Михаилом Юрьевичем Виельгорским. Лист посмотрел на часы, сошёл с галереи, протиснулся сквозь толпу и быстро подошёл к эстраде. Но вместо того, чтобы подняться по ступенькам, вскочил сбоку прямо на возвышение, сорвал с рук белые свои перчатки и бросил их на пол.

Низко раскланялся на все четыре стороны, сел. Мгновенно наступило в зале такое молчание, как будто все разом умерли. Лист играл, меняя рояли для каждой новой пьесы, являясь лицом то к одной половине зала, то к другой. Мы были все после концерта как помешанные».

Триумф в России был неслыханный. Кстати, эти брошенные перчатки дамы потом разодрали на части. На следующий день был концерт в доме Виельгорского, потом у князя Юсупова, потом у князя Воронцова-Дашкова, у графа Шереметьева, у графа Белосельского-Белозерского, у Бенкендорфа, и ещё у Виельгорского, и ещё у Одоевского — это знаменитый образованнейший меценат. Лист менял программы каждый раз, он практически не повторялся.

Лист играл свои фортепианные сочинения, играл переложения, в том числе играл марш Черномора из оперы Глинки «Руслан и Людмила». Стасов пишет: «Всего замечательнее были песни Шуберта в его собственном переложении. «Лесной царь» — это была картина, полная поэзии, таинственности, волшебства, лошадиного грозного топота, чередующегося с отчаянным голосом умирающего ребенка. Я думал, что никогда больше на своем веку не услышу ничего подобного. Однако, вышло, что я жестоко ошибался. Впоследствии я много раз слышал «Лесного царя» в исполнении Антона Рубинштейна и, должен признаться, что Рубинштейн ни на йоту не уступал Листу».

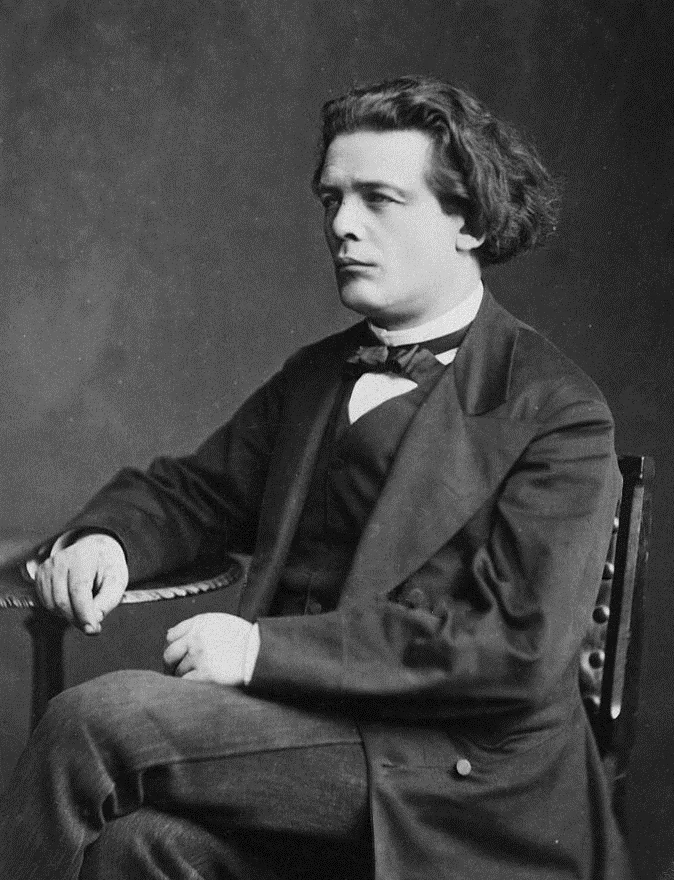

Так писал Стасов, но ситуация-то была гораздо интереснее. Дело в том, что Лист не первым играл в Петербурге «Лесного царя». За два года до его приезда «Лесного царя» играл 11-летний Антон Рубинштейн, и это был фурор. Рубинштейн младше Листа на 18 лет, но будущее соперничество угадывалось уже тогда. Лист уезжал из Петербурга с твердым намерением приехать снова в самое ближайшее время и обязательно посетить Москву. И уже через год, весной 43-го года, он снова приехал. И Кларе Шуман опять пришлось отложить свой визит в Россию.

В этот раз наибольший триумф ждал Листа именно в Москве. Первый концерт, 25 апреля, состоялся в Большом театре. Дальше концерты шли почти ежедневно, в том числе 4 мая. То был единственный раз, когда Лист выступил целый вечер как органист. Верстовский, оперный композитор, тогда очень знаменитый, писал тогда директору императорских театров Гедеонову: «Лист свел с ума Москву. Играет везде, играет для всех. В публичных, приватных, благотворительных концертах».

Друг Пушкина, поэт Фёдор Глинка, писал в «Московских ведомостях»: «Под пальцами Листа фортепиано – не фортепиано, а он сам не пианист. Это кто-то высший играет на нереальном инструменте. Он преобразил фортепиано, вернее, создал какой-то новый инструмент, который по его воле трогает, пленяет или потрясает».

Растроганный приемом москвичей, Лист пишет Мари д’Агу, объясняя свою задержку в России: «Публика Москвы чрезвычайно благосклонна ко мне. Я не могу уехать до конца недели». В итоге, Лист уехал не в конце недели, а гораздо позже, и уехал не в Париж, не в Европу, а уехал снова в Петербург.

Очень интересно о виртуозности Листа написал критик Сенковский: «Виртуозность, да? Он мог бы безопасно отпускать взаймы всем желающим свои пальцы, обе свои руки по самое плечо, но если он не даст им в то же время напрокат своей головы, не сыграть им ни одной ноты так, как играет он, и не достичь и сотой доли того потрясающего эффекта, какого он достигает».

Вообще, российские критики отмечали огромные перемены за прошедший год. Теперь перед ними был другой, новый Лист. Особенно импонировали российским слушателям и критикам связь фортепьяно и голоса: речь на рояле и пение на рояле. Вообще, вы знаете, пение на рояле принято считать отличительной, едва ли не главной чертой русского пианизма. Я не разделяю этого мнения. Певучие звукоизвлечения восхваляли самые разные музыканты. И Филипп Эммануэль Бах, сын Иоганна Себастьяна, и Тальберг, да и Бетховен. Бетховену же принадлежат удивительные слова «Фортепиано способно петь, если исполнитель способен чувствовать музыку». Певучесть — это не признак исключительно русской фортепианной школы; это важнейший её компонент, но не больше.

Лист очень много играл в Петербурге в новый свой приезд, но отъезд его из Петербурга был совсем не похож на прошлогодний, и был покрыт какой-то тайной. Носились слухи о великосветском скандальном романе, о том, что Листу, якобы, предложили покинуть Санкт-Петербург.

Ученик Листа – Александр Зилоти (это выдающийся пианист конца XIX – начала XX века, один из любимейших учеников Листа, кузен и учитель Рахманинова, профессор Московской консерватории) говорил, что Лист, по его словам, был выслан из Петербурга за вольность, которую позволил себе в разговоре с Императором:

«Весной 1886 года Лист мне сообщил, что по просьбе своей любимейшей ученицы, Софии Ментер, в то время профессора Петербургской консерватории, он собирается поехать в Россию. Но что он не может этого делать, пока не получит собственноручного приглашения от Императора Александра Третьего или Императрицы Марии Фёдоровны. Я очень удивился такому условию приезда. Тогда мне Лист рассказал, что когда он концертировал в России, был приглашён играть у Николая Первого. Во время игры государь подозвал своего адъютанта и стал о чем-то с ним разговаривать. Лист перестал играть. Наступила тишина. Император подошел к нему и спросил, отчего он перестал играть. Лист ответил: «Когда Ваше Величество разговаривает, все должны молчать». Николай Первый минуту недоуменно помолчал, потом нахмурил брови и сухо сказал: «Господин Лист, экипаж вас ждёт». Лист молча поклонился и вышел. Через полчаса в гостиницу к нему явился полицмейстер и сказал, что через восемь часов он должен покинуть Петербург, что он и сделал. Вот поэтому он не мог вернуться в Петербург, иначе как по личному приглашению Императора, и будет ждать этого приглашения».

Никаких архивных документов, подтверждающих эту историю, нет, но, как бы то ни было, в этот второй приезд в 1843 году укрепилось особенно доброе и личное отношение Листа к русским композиторам. Ещё в первый приезд в 1842 году Лист через Михаила Виельгорского познакомился с Михаилом Глинкой, и с тех пор до конца жизни остался его почитателем. Уже на третий день своего пребывания в Петербурге, у князя Одоевского, Лист сыграл несколько номеров из «Руслана и Людмилы» с партитуры Глинки, написанной от руки и никому ещё не известной.

Для Глинки это имело огромное значение. У него тогда была очень тяжелая полоса. Разрыв с женой закрыл перед ним двери всех аристократических салонов, всех аристократических домов. В своих бесхитростных «Записках» Глинка пишет: «Благодаря Листу меня снова вытащили на люди, и забытому почти всеми русскому композитору пришлось снова являться в салонах нашей столицы по рекомендации знаменитого иностранного артиста». Куда приглашали Листа, туда приглашали и Глинку.

Во второй свой приезд Лист сблизился с Глинкой ещё больше. Лист был на представлении «Руслана и Людмилы» в Москве в Большом театре и не скрывал своего восторга. Он везде буквально кричал об этом, хотя опера почти всем казалась длинной, и Лист упоминал, что брат Николая Первого, Великий князь Михаил Павлович, спросил его, отведя в сторону: «Вы серьезно находите Глинку гениальным?», на что Лист отвечал, что это его «глубочайшее убеждение». Лист позже вспоминал: «Помню поразительные слова Великого князя: «Когда мне надо сажать моих офицеров под арест, я посылаю их на представление опер Глинки».

Лист сделал блестящую транскрипцию «Марша Черномора». Лист был дома у Глинки на холостяцкой вечеринке, играл там, читая по партитуре фрагменты опер, фрагменты симфонических произведений. Там пели романсы и арии Глинки. Цыганскими песнями и романсами Лист буквально заболел. Вообще, тогда все были восторге от русских цыган.

Лист остался почитателем Глинки и после его смерти. Он дирижировал его симфоническими произведениями, называл Глинку «патриархом-пророком» музыки в России. Справедливости ради надо сказать, что Глинка не отвечал такими же восторгами. К творчеству Листа он относился равнодушно, а в пианизме он был приверженцем Филда, своего учителя.

Сохранились свидетельства о добрых отношениях Листа и Даргомыжского, об отношениях с Верстовским, с Серовым, с Варламовым, у которого он бывал дома. Но особая дружба связывала Листа с музыкантами так называемой Новой русской школы, то есть музыкантами, как мы привыкли их называть, Могучей кучки. Он постоянно играл Милия Балакирева, исполнял его сочинения на музыкальных фестивалях Германии, исполнял сочинения Бородина, Римского-Корсакова, Глазунова, очень ценил Модеста Мусоргского, очень ценил Первую симфонию Бородина.

Кстати, Бородин оставил воспоминания о Листе, когда был у него в Веймаре: «Вопреки всему, что я часто слышал о его игре, меня поразила крайняя простота, строгость исполнения, полное отсутствие манерности. Темп у него умеренный, не гонит, но при этом энергии, страсти, увлечения, огня у него бездна». Это Бородин писал в 1876 году.

О том же в это время писал и Кюи, тоже участник Могучей кучки, музыкальный критик: «Необыкновенная простота и глубина чувств, простота и правда». Бородин признавался, что ни от кого «за всю жизнь я не слыхал столько хорошего о своих произведениях, сколько от Листа». И это были не слова только. Лист очень много сделал, чтобы Бородина играли, и чтобы Бородина оценили в Европе. Бородин так и говорил, что его мировое признание началось в скромной комнате Листа. Лист, кстати сказать, участвовал в коллективном сочинений русских композиторов. Я об этом как-нибудь расскажу.

Можно ещё много говорить о взаимоотношениях Листа и Антона Рубинштейна, Листа и Глазунова, Лядова. С Чайковским у Листа были более прохладные отношения.

Интереснейшая тема – Лист и русские писатели – Тургенев, Алексей Константинович Толстой. Лист лично организовал постановку трагедии Алексея Константиновича Толстого «Смерть Ивана Грозного» в Веймаре. В последние годы жизни он увлекался скульптурами Антокольского, картинами Верещагина – это всё известно из его писем.

Вообще, сочувствие и понимание Листом русской культуры поразительно. Незадолго до смерти он сказал: «Перед Россией лежит ещё больше интеллектуальных горизонтов, чем земель, требующих обработки. Из России придет новое во все отрасли науки, искусства и литературы». Лист умер в 1886 году, на пороге расцвета русской культуры, так называемого «серебряного века», так что слова его были почти пророческие.

Но, конечно, наибольшее влияние самого Листа испытала русская фортепианная школа. Решающим было его влияние на крупнейших русских пианистов, прежде всего трёх великих — Антон Рубинштейн, Николай Рубинштейн и Милий Балакирев.

Больше всех воспринял от Листа Антон Рубинштейн. Листовские черты его игры отмечали у него почти все современники. Лист со свойственной ему широтой и благородством поддерживал Антона Рубинштейна не только как великого пианиста, но и как композитора. В январе 1872 года в Вене он даже выступал с Рубинштейном в четырёхручном ансамбле с исполнением грандиозной четырёхручной сонаты Антона Рубинштейна. Дирижёр Ганс фон Бюлов писал тогда своему другу: «Повесьтесь из-за того, что вы этого не слышали. Это было непостижимо прекрасно». Антон Рубинштейн говорил, что «мы все дети перед Листом».

В пианизме Николая Рубинштейна листовского было меньше. Для него более существенно, пожалуй, было влияние Филда. Но Николай Рубинштейн был замечательным исполнителем сочинений Листа. Он постоянно включал их в программы. И Листу очень нравилось, как Николай Рубинштейн играет его сочинения. Постоянно играл Листа и Милий Балакирев, кстати, крупнейший пианист.

В начале 20 века, когда Лист был для молодых русских музыкантов уже не реальной фигурой, а скорее легендой, мифической фигурой, влияние Листа продолжало процветать. В первую очередь, конечно, у таких пианистов, как Скрябин и Рахманинов.

Пианизм Скрябина неотделим от его композиторского творчества, которому присущи черты листовского демонизма и листовской мистики. Я бы, кстати, порекомендовала сравнить, поставив на пюпитр рядом с известным «Мефисто-вальсом Листа» – «Сатаническую» поэму Скрябина, чтобы убедиться, насколько много общего у них.

Рахманинов – наследник и продолжатель традиции Антона Рубинштейна. Тут прямая линия: Лист-Рубинштейн-Рахманинов. Но не только Рахманинов, как известно, занимался у своего старшего кузена Александра Зилоти, одного из любимейших учеников Листа, выступал с ним, играя на двух роялях. Два величайших пианиста XX века, Рахманинов и Зилоти, каждый по-своему продолжили листовское направление пианизма.

На моей памяти из шедевров исполнения Листа российскими пианистами я бы, конечно, назвала Марию Юдину, Григория Гинзбурга, Глеба Аксельрода, Лазаря Бермана, и, конечно, молодого Рихтера, именно молодого. Они даже внешне похожи. Он любил Листа. Я помню фразу Рихтера: «Пианист не может не любить Листа».

Кстати, единственная рецензия, которую в своей жизни написал Святослав Рихтер, была рецензия на концерт из вокальных произведений Листа в исполнении Галины Писаренко и Александра Бахчиева. Ну и, конечно, исполнитель Листа Владимир Софроницкий – линию говорящего пианизма Листа мы услышали именно у него. Послушайте, как играет Софроницкий песню Шуберта “Мельник и ручей” в фортепианной транскрипции Листа.

Влияние Листа на русскую фортепианную культуру осуществлялось и непосредственно через его русских учеников. Эта тема особая. Учеников у Листа было очень много, разных: и тех, кто стал выдающимися артистами, и тех, кого привлекало не столько искусство Листа, сколько мода.

Кого же считать русскими учениками Листа? Русских ли по происхождению, по месту рождения, либо иностранцев, учившихся у Листа и работавших в России. Я считаю, что и тех, и других, и третьих, а вот сколько их было всего, этого не знает никто.

Я назову избранных учеников Листа наиболее заметных, работавших в России. Один из первых русских пианистов, учившихся у Листа, был Иван Нейлисов (1830−1881). В юности он учился у замечательного пианиста Гензельта. Он считался едва ли не самым талантливым учеником Гензельта, потом учился у Листа. У него была очень успешная карьера исполнителя, но педагогикой он практически не занимался, не успел. Его в 1880 году пригласили профессором фортепьяно в Петербургскую консерваторию. Он начал преподавать, но был уже тяжело болен и относительно скоро скончался.

Следующей очень известной ученицей Листа была Марфа Сабинина. Она родилась в 1831 году и скончалась в 1894. Она знала Листа с детства, так как её отец был русским священником, жил в Веймаре и был духовным отцом жены Герцога Веймарского Карла Фридриха. Его женой была Великая княгиня Мария Павловна, большая поклонница и покровительница Листа. Лист бывал в доме родителей Сабининой, так что будущая пианистка слушала его буквально с детства, с детских лет. Но ученицей стала позже. Сначала она получила очень солидную школу, занималась немалое время у Клары Шуман, и только потом у Листа.

Иван Нейлисов и Марфа Сабинина вначале получили добротную академическую школу. Они оба прошли через горнило сцены, через концертные выступления, получили уроки и пианизма и уроки сцены, и только потом попадали к Листу. В своих записках Марфа Сабинина дает очень меткую характеристику Листа как педагога: «Не надо полагать, что он был обыкновенным преподавателем. Он не учил, как нужно играть, какой палец ставить, как связывать или как играть стаккато, и так далее. Нет. Он вселял дух и жизнь в сыгранную вами вещь. Вот почему он принимал в число Своих учеников только тех, которые уже прошли известную школу».

Сам Лист, по-видимому, очень положительно оценивал способности Марфы Сабининой. Он выступал с ней публично, играл с ней в четыре руки, выступал с ней как дирижер. Сабинина много играла и в России.

Назову ещё имена очень яркие. Морис Розенталь, Артур Фридхайм, он учился в юности у Антона Рубинштейна, потом у Листа. Эмиль Зауэр, изумительный пианист, учился у Николая Рубинштейна, потом у Листа, оставил интереснейшие воспоминания и о том, и о другом. Он предпочитал педагогику Николая Рубинштейна.

В итоге, в консерваториях Петербурга и Москвы преподавали ученики Листа: преподавал Иосиф Венявский, брат скрипача Генриха Венявского, Карл Клиндворт, София Ментер, блестящая пианистка. Павел Шлёцер, Павел Пабст (выдающийся пианист), ну и, наконец, Александр Зилоти, кузен Рахманинова и один из его главных учителей.

Ученик Зилоти и Пабста — это профессор Константин Игумнов, наш московский профессор. Кто только у него не учился: Исай Добровейн, Лев Оборин, Яков Флиер, Мария Гринберг, Белла Давидович, Наум Штаркман, ну и, наконец, Илья Клячко – наш учитель, Александра Бахчиева и мой.

Два российских ученика Листа – Александр Зилоти и Вера Тиманова в своё время входили в мировую пианистическую элиту, если не в пятерку, то в десятку точно. Они представляли листовскую ветвь российского пианизма, гастролируя по всему свету. Зилоти – мало того, что он успешно преподавал в Московской консерватории столько лет и столько учеников у него было, он ещё и преподавал 20 лет в Нью-Йорке, в школе Джулиарда.

Вера Тиманова родилась в 1855 году, а умерла в 1942 году. Среди учеников Листа именно она занимает место совершенно особое. Тому есть несколько причин. Первая причина — это то, что её искусство в конце XIX века пользовалась международным признанием не только в Европе, но и в Америке. Тогда было много в зарубежной прессе рецензий, в которых говорилось, что «Как Антон Рубинштейн, так и Вера Тиманова распространила артистическую славу России во всём мире. Эта артистка составляет гордость России».

Другая причина в том, что Вера Тиманова занималась у Листа наиболее продолжительное время. Она занималась с 1872 по 1886 год – 14 лет. Сначала занималась регулярно, потом эпизодически. Третья причина – Тиманова была, конечно, одной из самых любимых учениц Листа, о чём он не раз высказывался в письмах, восхищаясь её редчайшим дарованием.

Для начала несколько слов о судьбе Веры Тимановой. Она родилась в 1855 году в Уфе. Вот, что она пишет в своих воспоминаниях: «Пяти лет от роду я потеряла отца, вице-губернатора Уфы. Мать осталась 24-летней вдовой, имея на руках четырёх малышей и почти без средств».

Тиманова начала учиться музыке в пять с половиной лет. С десяти лет она выступала публично, и в десять лет она держала вступительный экзамен в Петербургскую консерваторию, куда принимали тогда и детей, и взрослых. Экзаменовал её сам Антон Григорьевич Рубинштейн, заметил её сразу, но Рубинштейн не занимался с малолетними учениками, и он отдал её в класс своему другу Петерсону, но наблюдал систематически, часто приходил в класс. По его рекомендации богатый купец из Уфы, некто Базилевский, выделил Тимановой большие деньги для продолжения занятий в Европе. Рубинштейн посоветовал ехать к великому пианисту Карлу Таузигу, это любимый ученик Листа.

Она у него занималась, о чём она интересно пишет в своих воспоминаниях, о том, как много произведений он заставлял учить, как много он заставлял слушать и докладывать ему о прослушанном, как много играл с ней в четыре руки. Но в 1871 году Таузиг умер. Вера Тиманова была уже к тому времени известной артисткой. В 1872 году она едет в Веймар, к Листу. В это время в Веймаре у Листа находится Бородин, и он вспоминает: “Лист гордится ею и относится с какой-то отеческой нежностью”.

Лист в письме к Баронессе Майндорф пишет: «Вера — артистка редкого таланта. У нее стальные пальцы и обворожительная, обольстительная славянская индивидуальность». Тиманова пришла к Листу, пройдя школу одного из преданнейших его последователей, Карла Таузига, и имея большой концертный опыт. То есть она тоже была готова к встрече с Листом.

В середине 1870-х годов Тиманова концертировала очень много. В Европе, в Америке, в Турции. В течение сезона она давала обычно 80−90 концертов. По тем временам это очень много, учитывая медленность передвижения. А уж в Новый свет, в Америку, приходилось плыть.

Каждое лето Вера Тиманова приезжала в Веймар чтобы пройти под руководством Листа новые программы для следующего сезона. Она очень много концертировала в России, причём не только в Москве и Петербурге, но и в провинциальных городах, иногда самых отдалённых. Тиманова очень дружила с Антоном Рубинштейном, писала, что преклоняется перед его искусством и что многое он играет, по её мнению, лучше, чем Лист. Брала у него уроки сначала в России, потом в Вене в 1880-е годы. Рубинштейн посвятил ей пьесу «Мечта-каприс» и подарил свою фотографию с надписью «От старого друга и мучителя». Имея в виду, видимо, занятия с ней. Рубинштейн выступал с ней как дирижер, и очень высоко ценил её.

Тиманова дружила с Николаем Рубинштейном. В архиве сохранилась их переписка. Антон Рубинштейн уничтожал переписку, а Николай сохранял. Она играла с Николаем Рубинштейном Анданте с вариациями Шумана. Она выступала с ним как с дирижером. Очень дружила с Чайковским и очень много его играла. Кстати, ведь есть несколько замечательных рецензий Чайковского на её концерты, это стоит почитать.

Связи с Россией крепли и в начале девятисотых годов она решает окончательно переехать в Петербург. Конечно, она была уверена, что получит профессуру в Петербургской консерватории.

Она имела на это все права и все основания. Но не тут-то было. В Петербургской консерватории царила Анна Есипова, ученица и жена Теодора Лешетицкого, который, в общем, был, конечно, главным профессором Петербургской консерватории. Лешетицкий — это ученик Карла Черни, любимого ученика Бетховена.

У Лешетицкого училась Анна Есипова, его жена, учился Шнабель, Сафонов, будущий ректор Московской консерватории, строитель Большого зала консерватории. Есипова — это совершенно другое направление пианизма, об этом я могу говорить уверенно, потому что сохранились её записи. Это внешне очень эффектная, изысканная, но поверхностная игра. Очень мелкая, короткая фразировка с массой замедлений, прекрасная мелкая техника. У нее был железный характер, Тиманову в Петербургскую консерваторию она не пустила.

Та стала преподавать в более скромных учебных заведениях, имела много частных уроков и до Первой мировой войны ещё выезжала в Европу. Она присутствовала в 1902 году на открытии памятника Листа в Веймаре, играла там. Судя по её письмам и воспоминаниям, она очень тяжело отреагировала на Первую мировую войну и ужаснулась революции 1917 года. Вот что она писала: «Жизнь нам устроили такую, что скоро придется завидовать тем, кто умер, унося впечатление о той хорошей жизни».

Но уехать из России она не пожелала. Хотя могла, но не пожелала. Она давала концерты. Вот, например, рецензия на один из концертов 20-х годов. Это рецензия известного тогда критика Герштейна. Вот что он пишет: «Вера Тиманова — одна из последних могикан Великой Школы Листа. Самая любимая его ученица — она носительница бессмертных заветов Веймарской школы. Нечего говорить о том классическом совершенстве, с которым была сыграна каждая пьеса». О том же концерте пишет Вера Тиманова: «Моя уцелевшая в Петрограде публика осталась мне верна и наполнила зал. В аплодисментах, разумеется, недостатка не было. Было и подношение, сообразное с теперешними условиями жизни. Теперь ведь цветов не подносят, а все практичные вещи — крупу, хлеб, масло и так далее. Так и я получила три фунта сливочного масла».

Тиманова продолжала активную педагогическую деятельность в самых разных институтах, техникумах, школах. До глубокой старости она сохранила отличную пианистическую форму. Последний раз публично она играла в 1934 году на вечере памяти Антона Рубинштейна. Ей было уже почти 80. Жила трудно. Я знаю о двух людях, которые систематически ей помогали. Это выдающийся музыковед Болеслав Яворский и молодой композитор Дмитрий Шостакович. Умерла Вера Тиманова в 42 году в возрасте 87 лет в блокадном Ленинграде. Умерла от голода.

В архиве Московской консерватории сохранилась запись её игры. Конечно, запись была сделана, когда пик её исполнительской деятельности был позади. Пик её был в 70-е, 80-е годы 19 века. Но запись выразительная. Там произведение молодого тогда ещё композитора Сергея Ляпунова. Вообще, в обширности своего русского репертуара Тиманова могла спорить только с Николаем Рубинштейном. Она играла просто всё. А Ляпунов её современник, и, слушая эти записи, отмечаешь бережное исполнение к тексту.

Век, о котором Римский-Корсаков с горечью писал «Век торжества исполнителя над творцом», в этот век Тиманова очень внимательно относится к авторскому тексту. Вот как раз Анна Есипова меняет текст, она меняет текст даже в произведениях Шопена, которые, в общем, совершенны от начала и до конца, она меняет расположение аккордов, удваивает мелодию параллельными терциями, она пропускает целые такты. Я вообще не поверила ушам своим и переслушивала запись её Баркаролы Шопена, где купированы 13 тактов. Это для меня почти немыслимо.

У Тимановой фраза «широкого дыхания» — это от Листа и замечательная, выразительная левая рука. Сейчас это вы услышите. Вообще, судя по тому, что писал критик Вильгельм Ленц, эти черты присущи всем ученикам Листа. Он написал: «Все ученики Листа, при всей их разности, близкие родственники. При всей их разности у них много общего».

Послушайте этюд Шлёцера в исполнении Тимановой. Профессор Петербургской консерватории Павел Юльевич Шлецер – это родной дядя Татьяны Федоровны Шлёцер, второй жены Александра Николаевича Скрябина, и Скрябин был с ним очень близок. У них было очень много общего с дядей его жены, потому что тот был, помимо того, что он был замечательный композитор, пианист, он был очень крупным философом. И у них было много общего в этом смысле. Так вот, послушайте этюд Шлёцера.

Играет Вера Тиманова, которой за 80 лет.

АудиоплеерНадеюсь, что я ответила на вопрос почему в Большом зале Московской консерватории на самом почетном месте публику встречает репинский портрет Листа. Но возникают ещё один, с моей точки зрения, главный вопрос, который почему-то никто не задает: каким образом в России, в стране, которая опоздала на столетия, опоздала с рождением инструментальной культуры, в стране, где фортепиано появилось только на рубеже конца 18-го, начала 19-го веков, в стране, где первое профессиональное учебное заведение, первая консерватория возникла в 1862 году в Петербурге и в 1866 году в Москве, то есть в 70-е годы 19 века, как же получилось, что через какие-то неполные, два десятилетия пианизм России опередил всю планету?

80-е и 90-е годы 19 века — это уже время великих пианистов — Антон Рубинштейн, Николай Рубинштейн, Сергей Танеев, Василий Сафонов, и дальше молодой Рахманинов, Скрябин, ну далее везде по списку — Горовиц, Зилоти, и много кто ещё. Как так получилось, что, мало того, что опередили всю планету, ещё и весь 20-й век во всём мире прошёл под знаком русского пианизма?

Да и сегодня, когда смотришь на списки победителей фортепианных конкурсов, ищи либо педагога из России, либо педагога-педагога из России, то есть внука, и никуда от этого не уйти. В чём дело? Как это могло случиться? Я думала об этом, думала о причинах. Мне кажется, я нашла эту причину. Но её приходится искать не в персоналии, хотя, конечно, роль личности никто не отменял, но тем не менее, нет. Мы найдем ответ, я надеюсь, в самой сути русской культуры Серебряного века.

Это будет не так просто, но это возможно. И главное, с моей точки зрения, это будет единственный убедительный ответ.

Для Specialradio.ru

2024

Материал подготовила Наталья Бонди