История про то как мы с Фронтовым познакомились такая. Эта была последняя студийная запись Курёхина, то, что потом вышло у Курёхина под названием Джаз опера – музыку к фильму он написал. Курёхин очень грамотно поступал с музыкантами. Если он знал, что у какого-то музыканта, которого он ценит, плохое положение материальное, он его приглашал в хорошо финансируемые проекты. Свое участие в джаз-опере этой иначе как его желанием помочь мне финансово я объяснить не могу, потому что он мог обойтись и без меня в этом проекте, но он позвал, и мне заплатили за это вполне приличные по тем временам деньги.

И вот когда я туда пришёл, чего-то там поделал, прошуршал, поскрипел, потренькал, там присутствовал Александр Лебедев-Фронтов, который, хоть мы до того были с ним не знакомы, всучил мне пару своих кассет послушать. Пришёл домой, послушал, и поразился тому, насколько это было круто и соответствовало тому, что я слушал лучшего из западной музыки. Я увидел, что человек делает то же самое, при этом в авангардисткой технологии. Всё было сделаю с диким зашкалом, но это работало. Я тогда поразился, как человек нашёл, чтобы это всё сделать правильно и здорово. Для меня это соответствовало международным стандартам, я на них всегда ориентировался. Было видно, что это не какая-то доморощенная херня. Вот для меня ЗГА – это доморощенная херня, по сравнения с тем, как работал Александр.

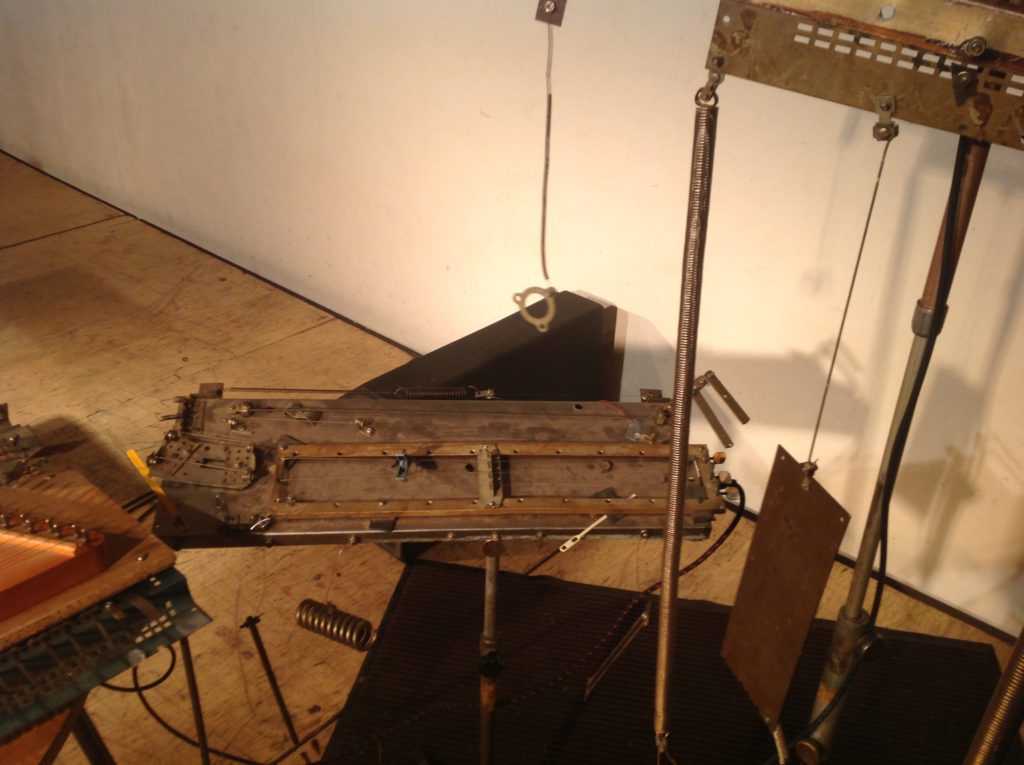

При следующей встрече я предложил Александру – давай попробуем сделать проектик, где можно сделать очень похоже на то, что ты делаешь, но живьем. Так родилась Ветрофония, и в этом её особенность – это идеи Александра, которые мы пытаемся реализовать живьем. Ну, альбомы – это уже совместное творчество, где превалируют идеи Александра, а большую часть технической работы делаю я, ну и, конечно, вношу свои какие-то коррективы. Самая первая Ветрофония, которая вышла на сиди – там больше моих идей, и она ещё не звучит так, как звучат следующие диски. А так-то, что на дисках – это в основном идеи Александра, я здесь поддерживаю его идеи и добавляю свою какую-то штуку, корректирую его, когда он не прав, а это бывает часто. Про Фронтова можно сказать словами Джона Зорна: не важно, как звук звучит, главное, как он работает. У Фронтова он работает как ядерный реактор.

Курёхин был человеком, у которого кризис был всё время, он всё время искал новое. Он был человек выдающийся в том плане, что он не зацикливался на себе, а наоборот его интересовало вообще всё, что происходит. Как композитор он может быть потому не реализовался, что он не знал, что ему делать. Может быть потому Поп-механика его – это было больше шоу, потому что как музыкант он не знал, что делать. Поэтому Поп-механика – это был фронт работ, где он понимал, что делать и чувствовал себя нормально. А вот в плане музыки, на мой взгляд, у него интересного материала очень мало. Как перформер, как артист, он конечно, крут, масштабы огромные. К фильмам он музыку неплохо делал, хотя, я считаю, что к Господину оформителю очень хреновая музыка. А вот к фильму по Кафке – к Замку – великолепная музыка. Из собственных его работ – из огромного количество всего изданного, может две-три работы, которые стоит слушать целиком. Очень мало их. Одна из самых выдающихся его пластинок – она ранняя, фортепианное соло на Лео рекордз (The Ways Of Freedom, 1981). Вот это интересно – как он мыслит на фортепиано. Ну, Воробьиная оратория – ну, да, может ничего, но не глобально. Но двигаться он двигался, да. Основная заслуга его – он очень хорошо относился и поддерживал музыкантов неортодоксально мыслящих, и старался в это вникнуть – вот это очень важно. Он все-таки по тем временам более-менее материально состоятельным был, и ещё раз скажу, он многих музыкантов приглашал на свои проекты исключительно для того, чтобы их поддержать.

Был один интересный момент, на котором я присутствовал, когда он записывал одного скрипача выдающегося. Не помню, как его звали, помню, что он был звезда, этот скрипач, и что он неправильно с точки зрения Курёхина скрипел. Ему надо было сыграть темку из си-минор, молдавскую какую-то, он её сыграл, к нему подходит Курёхин говорит, что это хорошо, но нельзя ли как-то ещё вот так вот сыграть. Тот опять играет – дрым-дрым. Курёхин к нему снова: – Во! Здорово!, хорошо! А нельзя ещё как-то вот-вот так вот… Несколько таких дублей он сделал, и я ушёл. На следующий день прихожу, меня встречает Миша Шамаров, звукорежиссер, и мне: «Коля!, ты не представляешь, чем вчера это закончилось! Он заставил этого скрипача встать, зажать скрипку между коленей и, согнувшись, вилять жопой и играть ту же мелодию. И тогда Курёхин сказал: ООО!»

Дело в том, что он, по-видимому, энергетику звука чувствовал вот таким вот образом. Это гениально. Ну чего там такого – сыграть эту темку молдавскую из семи нот – нет проблем, но она совершенно по-другому для Курёхина звучала, поскольку энергия подачи другая. И Курёхин это чувствовал, он был очень в этом плане тонкий человек. И это не единственный случай, я знаю случай про каких-то гитаристов, которых он также заставлял выдрючиваться для того, чтобы получить нужный звук. А со стороны – ну этот или этот звук – какая разница. С техникой, с академизмом, со всем он боролся, чтобы получить качество звука, которое мало кто ощущает. Для меня, например, было бы всё равно, что он так напилил, или так напилит, а для него это было важно. Ещё одним большим и интересным нюансом было то, что для него существенной была проблема передачи энергии через игру, через звук, который на уровне самого звука неуловим, разницы нет, но иногда слушатель чувствует, что этот звук отличается от этого.

Например, в чем основная проблема русской говнорокии. Девяносто процентов русских говнорокеров не понимают, что то, что они играют на концертах, когда сто человек им радуются, и то же самое записанное в студии, но ровненько и аккуратненько, это не равнозначно, это уже не тот принцип передачи энергии. В студии надо делать что-то совершенно другое, вещи должны быть записаны как-то очень особым образом, либо давать дополнительные треки, либо какая-то очень другая обработка звука. Энергетика, которая есть при живом исполнении, она в студии теряется, и её надо восполнять чем-то другим, чтобы воспринималось похожим образом. Заполнять можно чем угодно. Можно как западе принято – саундпродюссерство – люди играют два аккордика, но звук сделан настолько качественно, что можно руками потрогать его энергию. У нас в стране, к сожалению, не развит институт саундпродюссерства абсолютно, значит надо заполнять чем-то другим. Например, Андрей «Фига» (Кондратьев), он нафиячивает партии волынок-хвалынок – сразу появляется пласт живой в треке. Чем-то надо заполнять энергию, потому что студийная запись, если этим вопросом не озадачиваться, получается мертвой. Ну вот Ива-Нова – они также пытаются работать, хотя последний их альбом меня очень сильно разочаровал, потому что они пытались там сделать всё наоборот.

С Курёхиным каких-то серьёзных работ мы не делали. Он был в Риге в свадебном путешествии, это год был 87й. Было очень смешно, когда мы с ним познакомились, они с Настей поехали тогда в свадебное путешествие в Ригу, и попали ко мне на пару дней, они должны были остановиться у моего приятеля, Антония Мархеля, а у него был ремонт, и он направил их ко мне, и Курёхин говорит мне – давай что-нибудь запишем прямо сейчас. Я был ооо-очень этим смущен, потому что для меня это было удивительным и странным. Естественно, мы ничего тогда не сделали. А из проектов, которые делали вместе, на той записи последней, был такой концерт, назывался он Сергей Курёхин соло в Октябрьском. Там было предусмотрено, что он играет соло на рояле, и в первом отделении я сам по себе на железячках играю, а во втором отделении должно быть минут на десять соло известного питерского саксофониста, а всё остальное Курёхин играет один. Но, поскольку, саксофонист запил, и не смог приехать на концерт, то я играл там два кусочка по десять минут, какие-то тигры в это время бегали, солдаты маршировали, а Курёхин в это время чинил рояль – залез под рояль и гаечным ключом чего-то там делал. То есть музыкально это никак не сочеталось. Другое моё выступление было на одной из последних его Механик в Финляндии – вот как раз туда меня он пригласил, а я тогда что-то делал с Юденичем (Михаил Юденич) и басистом Димой Петровым, ну и Курёхин посмотрел на нас, послушал, и взял. С того выступления видео осталось, минут 25 мы там выступаем втроем. При этом большой конфликт случился с его главным басистом, который не дал нашему басисту звук сделать, и на видео баса не слышно – видно, что он играет, а баса не слышно, потому что человек сказал – это мой комбик, пошел на фиг отсюда. Тем не менее, на видео мы как дураки двадцать пять минут фигачим. Но это был самостоятельный кусок в контексте чего-то, и у нас это был недоделанный кусок чего-то, в общем, ничего особенного. Ну я и тут считаю, что наше появление в Механике тогда – это было его желание подсобить.

Когда-то Гребенщиков был на моем концерте, в 85м году, когда мы первый раз приехали в Питер. Он та-а-ак морщился. Тогда в рок-клубе питерском было в первом отделении прослушивание нового альбома Аквариума. Собрались все художники, чертёжники, а во втором отделении было выступление ЗГИ – как же Гребенщикова там корячило. При старом режиме дело было. Это был наш первый выполз за пределы Риги.

Для меня Секс Пистолс никогда ничего не значили, кроме как удачный продюсерский проект. Я воспринимал это как революцию, но революция мне не интересна, меня всегда интересовала пост-революция, а это уже более серьезная вещь. Вот пример из другой области музыки – что такое Джон Кейдж? – он у всех на слуху, музыка совершенно не интересная, но он дал толчок такой волне, что не снилось и Штокхаузену, потому он сейчас является главным идеологом всей современной академической музыки. Хотя у него есть всего две, может три вещи действительно интересных. У них очень похожие функции – у Секс Пистолс и у Джона Кейджа – потому что Джон Кейдж как композитор – никто, но как теоретик и как идеолог он создал огромное направление, на котором весь 21 век стоит. Тоже самое Секс Пистолс – как музыканты, как группа – никакие, зато создала огромный поток интереснейшей и совершенно новой музыки. До Секс Пистолс было такое засилье арт-рока, которое так набило оскомину, что Секс Пистолс на этом фоне легко освободили энергетику, нарисовали новый подход к звуку, к построению рок-музыки. Да, именно они дали пендель этому направлению, но уже сделали это, реализовали, совершенно другие группы.

Основная проблема при совке была найти информацию. В масштабах Риги было проще её найти, потому что город небольшой. В Питере тоже можно было чего-то сыскать, но однобоко. Очень много информации было в Москве, но там она распределена по локальным информационным точкам. Количество информации в Москве было больше, и она более разнообразной, но она была распространена анклавно, а в анклавы эти ещё попасть надо было. А в Риге – город маленький, а связи с Западом большие – через родственников, через порт, и все люди, которые обладали информацией, они все друг друга знали, и все обменивались. Поэтому информационное поле в Риге было мощнее, чем в той же Москве, потому что в Москве эта информация очень рассредоточена была. В Вильнюсе было тоже самое, что и в Риге – большие связи с западом, соответственно большое информационное поле там было, да и в Таллине тоже – в этих городах информационные поля были более насыщенными, гибкими и разнообразными, и в тоже время едиными, потому что опять же все друг друга знали. Например, в Питере – город рваный, какие-то локальные тоже центры информации были, но как пазлы – их ещё вместе сложить надо было. А в маленьких городах этих была единая структура обмена информации.

У нас тоже было в начале самиздат на бобинах. Но мне теперь это не интересно, и я вычеркнул это уже. Всё, что мне не интересно в моей истории, я стираю, то есть этого не было уже. Сегодня я занимаюсь своими операми, всё остальное меня не интересует.

Сейчас главная проблема – найти чего-нибудь такое, чтобы это не воспринималось как музыка. Причем, если человек пилит деревяшку, и объявляет, что это музыка, то тогда это будет музыка. А есть нет, то тогда это будет человек, пилящий деревяшку. Если человек объявил что-то музыкальным произведением – уже всё – никуда не денешься – музыка! А всё остальное – это не вопрос терминологии, это уже вопрос маркетинга. Маркетинг – это вообще отдельная история. Для того, чтобы у чего-то появилось определение музыка, возможно (не факт, но возможно), что кроме того, чтобы человек объявил, что это музыка, нужен хотя бы один слушатель. Хотя бы одного человека, который бы тоже воспринимал это как музыку, например, жена там или тёща. Хе-хе. То есть нужен один передатчик, который нечто объявил музыкой и один приёмник, который это воспринимает. А может и не надо приёмника, может достаточно, что человек объявил об этом, и всё – нет никакого приёмника, а он объявил. Тут очень спорный вопрос. Но, конечно, с хотя бы одним приёмником – это было бы более гуманно. Тогда уже нет никаких сомнений, что это музыка. Никаких.

Чем больше имеешь свободу самовыражения в формах и звуках, тем больше это оказывается проблемой, потому что, либо идет сплошной повтор, либо ты заходишь в полный тупик. Сложно, оказывается, со свободой-то обращаться. Получается, что ты или штампуешь, как у западных людей принято – четыреста альбомов одинаковых, либо сидишь и не делаешь ничего, пока не созреет высказывание. Мы периодически рассуждаем с Александром Фронтовым или с Поповским Андреем по поводу одной важной дилеммы – либо говорить на языке, либо высказываться. Вот для меня то, что делает тот же Поповский, весь этот нойз, то, что делает Курт Лидварт, который тут у вас в Москве один из главных – так вот для меня это всё – говорение на языке. Возможно это связано с моим психотипом, с моим восприятием, но то, что они делают – не высказывания. Я предпочитаю высказаться. Не важно, как и чем это достигается, каким способом, но для меня в музыке главное высказывание. Их направление мне тоже интересно, эти все микро-чегототам, люди чего-то ищут, но я не слышу у них высказываний, я слышу говорение на языке. Можно что-то высказать, и понятно, что человек сказал. А можно что-то говорить, говорить – видно, что на каком-то языке человек говорит, а основной идеи за словами не разглядеть. Понятно, что это всё имеет место и право быть, но мне это не очень интересно. Та же ЗГА – по саунду – это 88-89й год – можно было после этого фиячить и фиячить – язык изобрели, и занимайся самокопированием этого языка. Но это не интересно становиться очень быстро. Высказывания могут быть первые один-два альбома обычно, а дальше идет просто говорение на языке без высказываний. Высказался, сделал имя первыми двумя-тремя альбомами, а дальше трендишь просто. Вот это для меня неприемлемый путь. И тут главное – не удачность работы или её неудачность, а главное наличие или отсутствие высказывания – чего человек сказать хочет. Потому что поток, пусть и высококачественный с технической точки зрения, который музыканта засасывает, в котором он сам и парится – это тоже путь, но структурно там будет ноль информации. А это уже проблема для автора, а не для слушателя.

Вот в той же Ветрофонией – мы с Александром тут согласны друг с другом, что тот звуковой срез, который она произвела, он уже почти исчерпан. Ну ещё один альбом мы сделаем. Мы уже не можем придумать такого, чтобы это было не сильно похоже на всё остальное. Мы можем ещё сто альбомов её сделать, но это будет поток того же самого. Мы слишком ответственно относимся оба к звуку, к тому что мы делаем, и не хочется трендеть – хочется высказывания делать. Вся Ветрофония основана на литературе – описывается сначала, что мы хотим получить. Например, Александр приходит с идеей – пробуждение города. Так, название есть, сразу идет волна образов, и она уже определяет форму. Литература в основе, вся «Шумографика» сделана по названию – промзона. Название и идея определяют форму и содержание. Причем, когда литературная идея исчерпывается, ты это сразу чувствуешь, и дальше начинается размазывание соплей по стене. А можно сначала чего-то делать, а потом гадать, это как-то всё назвать теперь, но это уже трендёж и фияченье, и ты сидишь и думаешь – высказался ты или просто чего-то натрендел. Новая наша идея – опера – она позволяет сделать за Ветрофонией ещё одну форму для высказываний. Возможно.

Чем мне была интересна работа в ГЭЗе, потому что там выступали разные проекты, было интересно наблюдать, как выступают молодые, как они это делают, что у них получается, и мне было немного обидно, когда я перестал там работать. Там всегда информация шла, как у кого что делается. Там я услышал гениальное высказывание Поповского, которое я всегда цитирую. Мы с Поповским долго работали в ГЭЗе вместе, и была какая-то московская команда, молодые ребята, которые делали полную фуйню, и вот мы стоим с Поповским, слушаем, и он говорит – «не бывает плохой музыки, бывает несовпадение фаз восприятия». И это так. Самая мерзейшая попса может в какой-то момент оказаться самой желанной музыкой. Люди мне говорят – так не может быть, я говорю – может: представьте, что пять недель вы ползете по джунглям, и у вас уже совсем нет сил, и вдруг вы слышите из-за зарослей, далеко-далеко, между криками павианов песню Киркорова «Если хочешь иди», и для вас в этот момент Киркоров станет самым родным человеком на свете. Вот вам, пожалуйста, фаза восприятия.

Что такое вообще любая музыка с точки зрения физики – это берется белый шум и от него отсекается всё ненужное. Кто-то отсекает – и у него Киркоров получается, другой отсекает – и у него Ветрофония получается, вот и всё различие с точки зрения физики. Каждый, и Киркоров тоже, как может, так и отсекает. Главное понять, что лишнее, что именно отсекать. Под белым шумом мы понимаем ровные пульсации по всем частотам и их обертонам. Так что с точки зрения физики, Киркоров – это определенным образом отсеченный белый шум, не более. При этом существует парадокс в том, что если это отсечение решать, как техническую задачу – начать самому отсекать ненужное от белого шума, то придётся при этом учитывать такое количество различных параметров этого белого шума, что осуществить это практически оказывается невозможно. Таким образом, мы выходим на то, что откуда берется музыка и звук вообще не понятно, потому что на теоретическом уровне эта задача не решаемая. Ну а откуда берется Киркоров, и кто там его отсекает, это непонятно вдвойне. Вот такой парадокс Киркорова с точки зрения современной физики.

Но это теория, на практике получается, что звук – это ничто, важно только как он работает. Можно взять любой звук и заставить его работать. В этом и состоит главная задача композитора – заставить звук производить энергию, на которой человек может совершать работу – умственную, физическую, не важно. Но, лучше, конечно, умственную.

Сейчас появился новый тренд – важно не высказывание – важен процесс. То есть в нём нет арт-продукта как такового, поэтому издавать его не очень льзя, произведение сразу теряет всё очарование, суть и энергию. А энергия в таких штуках складывается из того, что это – ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, в данное время и таким образом. И как только ты это фиксируешь, это уже не будет иметь никакого смысла – теряется энергетическая составляющая. Только если очень напрячься и придумать способ переноса энергии из одной формы в другую.

Throbbing Gristle как музыкальное явление – так себе, это история из той серии, когда телега идет впереди лошади. Их музыкальную эстетику и музыкальные высказывания рассматривать вне их телеги недостаточно. Я всё их слушал в своё время, и внимания заслуживают только концертники, на студийных альбомах есть несколько интересных моментов, но это были скорее иллюстрации к их теоретическим установкам. А как концертное явление – да, этот их какой-то мутный звук, действие виртуальное, очень любопытно. Чем меня зацепил весь этот индастриал – тем, что я увидел, что вот так вот можно, что можно, не умея играть создавать интересные музыкальные конструкции. То, что они делали – было отходами арт-рока.

Я для себя разделяю арт-рок и авант-рок, второй – это для меня соединение рока с эстетикой и музыкальными движениями 20 века, с его гармониями. Это касается чисто музыкальных дел – ладовая и тональная структура, Авант-рок, он базируется на ладовых и тональных структурах 20 века, а арт-рок базируется на тональных структурах 17-18 веков. То есть все эти Блек Са́бач, Хе́несис, и ещё миллиард подобных групп, они используют гармонии и структуры классической музыки. А авант – они используют системы Шёнберга, Веберна, и так далее. Кончено, всё это сложнее завязано в действительности, чем я это сейчас представляю, но для меня ориентиры вот такие. И Секс Пистолс – да, это неожиданный продюсерский прорыв, который прервал доминирование арт-рока, который действительно в европах, в мире всех достал. Да, Секс Пистолс дали пендель для пост-панка, и пост-панк для меня гораздо более интересен, чисто музыкально это был новый подход, другое совсем мышление, люди по-другому стали мыслить, ушли от этого дурацкого квадро-квинтового круга, которым замыкался весь арт-рок. Начали думать по-другому и в энергетике, и в гармонии. И тут же появляется индастриал. Он появился, может и немного раньше, как подспудное течение, а вот как явление индастриал всплыл как раз вместе с пост-панком. Это был новый подход к музыке, как возможному, реальному и утвержденному. Оказалось, что, не умея играть, можно подойти с головой, и делать, и делать, и делать. В границах арт-рока ты заперт в этих структурах тоно́в-ладо́в, но эта была тюрьма не музыки, а шоу-бизнеса. Так что, то была революция в шоу-бизнесе, а не в музыке.

Обителью полёта мысли всегда была и есть академическая музыка. Как бы не крутили и арт-рок, и любые варианты рока, и всё, что мы делаем – это лишь отображение той волны в головах людей, которые этим полны, которые в этом доки – оттуда всё, из академизма. Здесь же мы всё немножко упрощаем. Для души я слушаю в основном академическую музыку, причем классику академической музыки 20 века – Штокхаузена, Ксенакиса, вот такие фигуры, и главное для меня в этих авторах – как им это всё пришло в голову, мне вот это интересно в них. Мне интересно слушать то, чего бы мне в голову никогда бы не пришло. Вот это я называю полётом мысли, которая мне интересна в музыке. И это придумывалось в основном классиками 20 века, потому что в 21 веке я не слышал ещё таких ярких произведений, как это было у упомянутых мной персонажей. Много чего есть любопытного, но полета мысли, масштабности, что ли – не хватает. В любом стиле сам стиль ограничивает внутренние музыкальные парадоксы, ставит музыку в рамки какой-то парадигмы, а вот в академической музыке, хотя кажется, что там правил миллион, именно там возможно сделать всё, что тебе заблагорассудится, ну, если, конечно, гений при сём присутствует. Как говорит Фронтов, всё зависит от того, как ты сделаешь звукосклещивание.

ДЛЯ SPECIALRADIO.RU

Материал подготовлен на основании совместного интервью

Александра Лебедева-Фронтова и Николая Судника

Материал подготовил Евгений Зарубицкий

Ссылки по теме:

Opera of the Fourtheenth Hour by Nick Sudnick

Добавить комментарий