Встретились мы с Александром Георгиевичем то ли в 1953, то ли в 1954 году в классе Ильи Романовича Клячко. Конкретно в 34 классе на третьем этаже Центральной музыкальной школы, где Илья Романович занимался с учениками. О, этот 34-й класс! Кого только я не встречала в нём, кто только не приходил туда к Илье Романовичу. Прежде всего, педагоги ЦМШ. Приходила Анаида Степановна Сумбатян, она приводила играть к Илье Романовичу свою ученицу Оксану Яблонскую, ругала её при нас. Я позже встретила Оксану в Нью-Йорке, она была профессором Джульярдской школы. Помню, как несколько раз Анаида Степановна приводила играть Володю Ашкенази и Митю Сахарова. Она готовила их тогда к Шопеновскому конкурсу, на котором Володя Ашкенази получил первую премию, а Митя Сахаров, если не ошибаюсь, четвертую. Приходила красивая, полная Татьяна Евгеньевна Кестнер, Илье Романовичу играл её ученик Коля Петров, уже тогда поражавший своими феноменальными виртуозными данными. Также приходили взрослые, известные исполнители. Особенно часто в классе Илья Романовича играла Татьяна Петровна Николаева. Она, вообще-то, была ученицей Гольденвейзера, но в годы войны, во время эвакуации, она занималась с Ильёй Романовичем, и с тех пор все свои новые программы, а репертуар у неё был огромный, она показывала Илье Романовичу, и он с ней продолжал заниматься. Он очень высоко ценил её как музыканта.

Позднее мы с Александром Георгиевичем подружились с Татьяной Петровной и встречались не только в консерватории, но и у неё дома, в её квартире в высотном доме на Котельнической набережной. Татьяна Петровна пекла чудесные маленькие пирожки, которые Илья Романович очень любил.

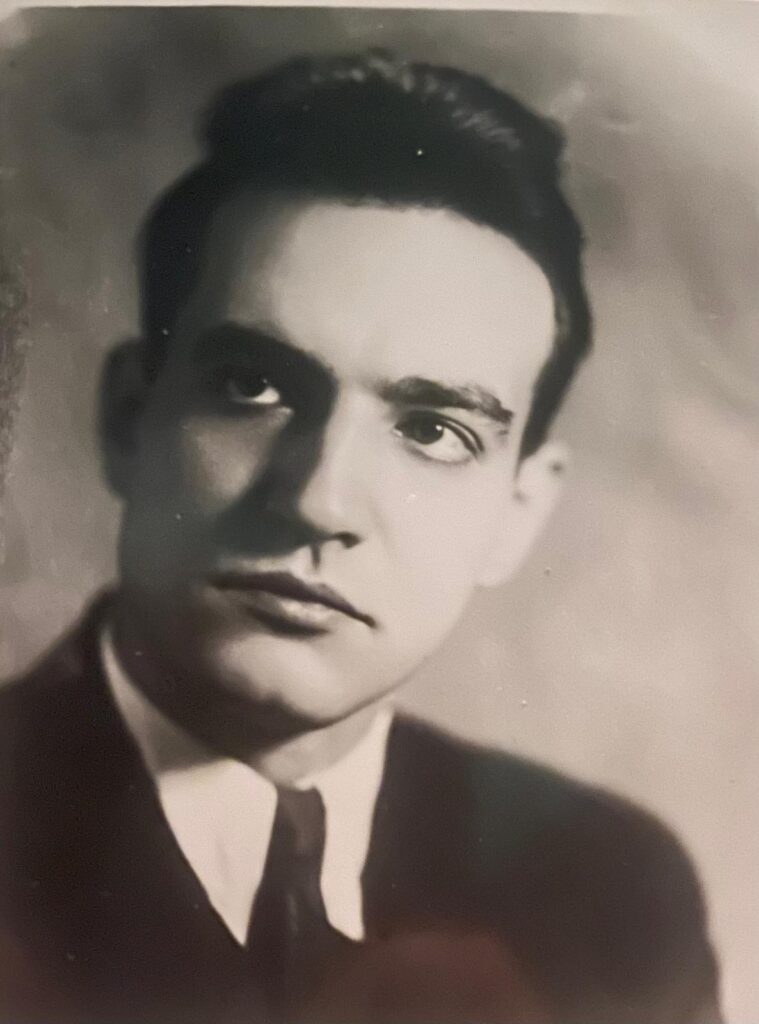

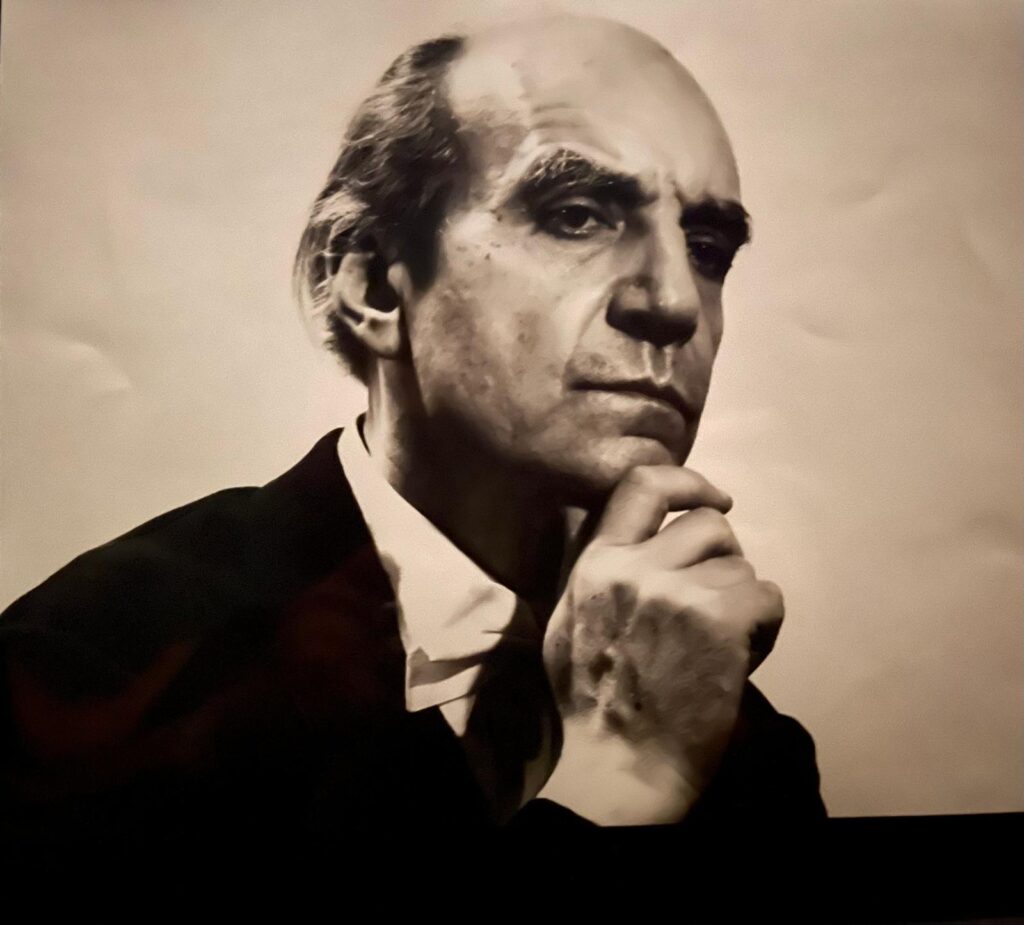

В этом 34-м классе я и встретила Александра Георгиевича. Молодой Алик, как его все тогда называли, пришёл как-то играть в 34-й класс. Он был старше меня на 10 лет, уже заканчивал консерваторию, готовился к участию в международном конкурсе. Его окружали хорошенькие барышни, одна красивей другой. Я тогда была подростком, длинная, худющая, настоящий гадкий утёнок. В те годы или несколько раньше газеты писали о страшном голоде в Индии, и меня называли «голодающий индус». Конечно, он меня не замечал.

Заметил позже, когда через три года он готовил Пятый концерт Бетховена для фортепиано с оркестром. Перед репетицией с оркестром он хотел поиграть концерт со вторым роялем, исполняющим партию оркестра, и пришёл к Илье Романовичу. Илья Романович всегда сам играл с учениками концерты, исполняя оркестровую партию на втором рояле. Но в этот раз, то ли у него не было времени, то ли ещё почему-либо, но он сказал Алику: «Лилька тебе саккомпанирует». Лилька — это я.

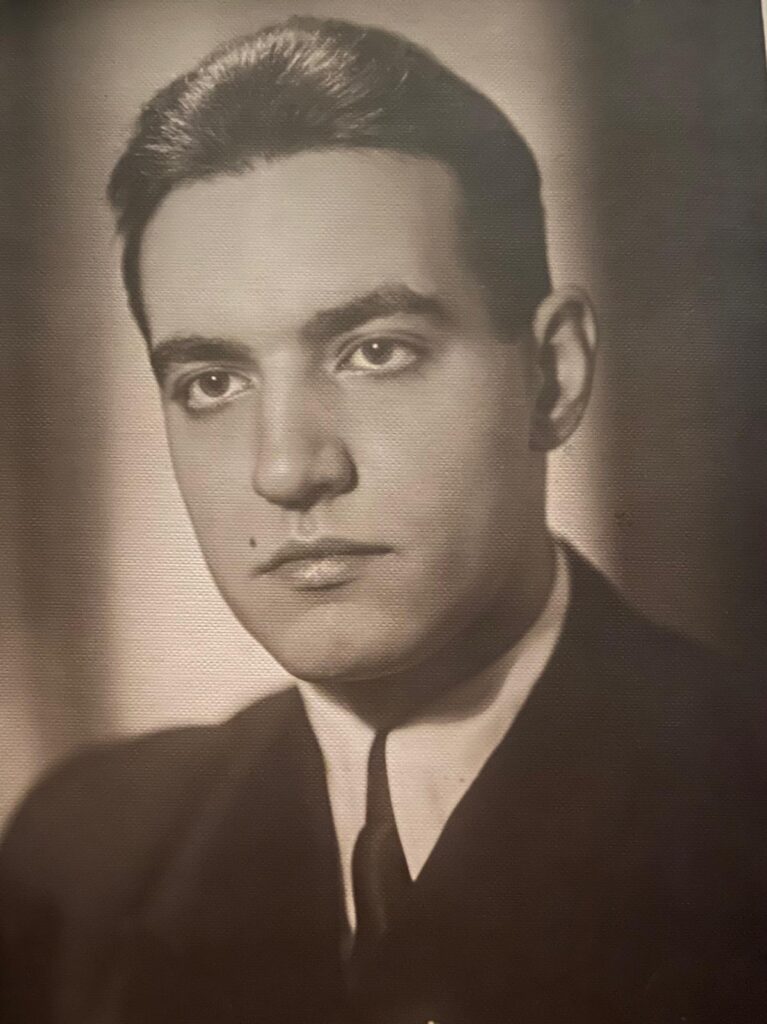

Я никогда этой музыки не играла, читала я с листа из рук вон плохо. Вот тогда он увидел меня, 18-летнюю, другими глазами, и я уже не была «гадким утёнком». К этому времени он был лауреатом международного конкурса в Праге и много выступал соло, с оркестрами, в ансамблях. Тогда конкурсов было очень мало, не как теперь, и звание лауреата было очень значимо, оно действительно открывало путь на сцену. На этом пражском конкурсе 1957 года первую премию получил однокурсник Алика, Лазарь Берман, большой наш друг – Лялик, как мы его называли – огромный музыкант, феноменальный виртуоз. Вторую премию тогда получил Бахчиев, и у обоих карьера складывалась очень успешно.

Я же в 18 лет поступила в консерваторию. Как и в ЦМШ, я занималась на двух факультетах, историко-теоретическом и фортепианном. Я продолжала уроки фортепиано с Ильёй Романовичем. Кроме него со мной занимался Самуил Евгеньевич Фейнберг. Илья Романович, когда я была в 10 классе Центральной музыкальной школы, пригласил Самуил Евгеньевича на отчётный концерт школы весной 58-го года, где я играла органную Прелюдию и фугу си минор Баха в фортепианной транскрипции Листа. Самуил Евгеньевичу понравилось моё исполнение, так началась моя связь с Самуил Евгеньевичем Фейнбергом, одним из самых великих музыкантов XX века.

Своей семьи у Самуила Евгеньевича не было. Он жил с семьёй брата Леонида Евгеньевича, замечательного художника, знатока литературы. У Ильи Романовича по фортепиано, а у меня по истории музыки, учился племянник Самуила Евгеньевича, сын его сестры, Толя Ивановский, очень одарённый музыкант, он давно уже профессор Московской консерватории. Родственницей Фейнберга была солистка ансамбля «Мадригал» Лидия Давыдова, чудесная сопрано. Она часто выступала в концертах с Александром Георгиевичем, и когда они задумали впервые исполнить в нашей стране грандиозное произведение Пауля Хиндемита на текст Райнера Марии Рильке «Житие Марии», тогда Лида Давыдова привела Александра Георгиевича и меня к Леониду Евгеньевичу Фейнбергу. Как оказалось, он был другом Рильке, переписывался с ним, переводил его стихи. Он помогал Лиде и Александру Георгиевичу готовить исполнение этого цикла, следил за произношением в немецком языке.

Тогда я узнала от Леонида Евгеньевича о существовании никому неизвестной книги Самуила Евгеньевича Фейнберга под названием «Судьба музыкальной формы». Она была написана Самуилом Евгеньевичем ещё в молодые его годы и никогда не публиковалась. Рукопись этой книги хранилась у Леонида Евгеньевича. Я хорошо знала книги Самуила Евгеньевича Файнберга о фортепианном искусстве, они были широко известны. Книга «Путь к мастерству», «Пианизм как искусство» — замечательные книги. Но о «Судьбе музыкальной формы» не знал никто. Почему? Леонид Евгеньевич настолько проникся доверием ко мне, что вручил мне рукопись, единственный экземпляр. Я унесла её домой и сразу же начала читать. Мне быстро стало понятно, почему она не была опубликована.

Книга эта была написана с откровенно идеалистических позиций и с господствующей тогда идеологией марксизма, принципиально материалистической, была абсолютно несовместима. Но времена менялись, и возникла идея все-таки попытаться её опубликовать.

Я отдала единственный экземпляр с пометками самого Самуила Евгеньевича в издательство «Советский композитор». Через какое-то время, не дождавшись ответа от издательства, я туда позвонила, и мне сказали, что рукопись отправлена рецензентам, имена которых не называют. Такой был порядок издательства. В тот раз кончилось всё ничем: в издательстве началась реорганизация, сменилось руководство, и рукопись Самуила Евгеньевича так ко мне и не вернулась. Где она – не знаю, наверное, погибла.

Судьба живописного наследия Леонида Евгеньевича Фейнберга тоже не самая счастливая. Лидия Давыдова, племянница Фейнбергов, нам рассказывала, что Леонид Евгеньевич был в его молодые годы уже известным художником, и его картины были отправлены на выставку в одну из европейских столиц. Но в бурные годы между двумя мировыми войнами картины затерялись и не вернулись в Москву. По словам Лиды Давыдовой, Леонид Евгеньевич так тяжело переживал случившееся, что после тяжёлого кризиса целиком переключился на графику. Он был чудесным книжным иллюстратором, и я знаю, что недавно состоялась выставка графических работ Леонида Фейнберга. Об этом есть фильм, очень советую его посмотреть.

Ещё несколько слов о наших консерваторских педагогах. Курс полифонии у нас читал профессор Семён Семёнович Богатырев, уроженец Харькова. В 1890 году он родился и в 1960 году в Москве он умер. Невероятно разносторонний музыкант, очень образованный. Помимо Харьковской консерватории, где он учился у Витоля, у Максимилиана Штейнберга, он ещё окончил юридический факультет в Харьковском университете. И там же после окончания преподавал теоретические дисциплины, преподавал композицию, заведовал кафедрой в Харьковской консерватории.

Уже с 1948 года и до конца жизни он преподавал у нас в Московской консерватории, вёл классы полифонии и композиции. Он был деканом теоретико-композиторского факультета, проректором по научной работе. Как декан в 1958 году он возглавлял приёмную комиссию, так что меня он принимал в консерваторию.

Никогда не забуду начало его курса: огромная фигура, в пенсне, уже седовласый, крупный, породистый старик, он заходил в аудиторию и начинал свой курс совершенно непредсказуемо. Он говорил так: «По программе я должен вам сейчас читать курс полифонии строгого стиля добаховских времён. Кому это сейчас нужно? Зачем это вам? Я не знаю. Но в программе есть. Велели. Я читаю».

Какой это был замечательный курс! Он давал домашние задания, с очень строгими условиями выполнения. Это была такая тренировка ума, и не только. Тренировка ума — это, так сказать, для музыковедов, но как пианист, могу вам точно сказать, что благодаря этой, не побоюсь сказать, муштре, я не запутаюсь ни в одном полифоническом произведении. Я всегда могу закончить должным образом, по должным правилам, любое полифоническое сочинение. Этим мы очень обязаны Семён Семёновичу.

Но у нас с ним были большие разногласия, или именно у меня с ним. Дело в том, что он был страстным почитателем, последователем Сергея Танеева, и он редактировал его произведения для публикации. Он опубликовал с комментариями, для современного читателя это было необходимо, его капитальный труд «Подвижной контрапункт строгого письма». Кроме того, он реставрировал незаконченные произведения, и не только Танеева, он и Чайковского, его незаконченную симфонию реставрировал.

Но дело в том, что Первая симфония Танеева, она первая по авторскому названию, на самом деле она четвёртая – трёх написанных до неё при жизни Танеев не публиковал. А Семён Семёнович Богатырёв тщательнейшим образом все три реставрировал и опубликовал.

И тут-то мы с ним начинали дискуссии. Ну, если это можно назвать дискуссиями, но всё-таки я смела возражать. Для меня, с самых младых ногтей и по сегодняшний день, авторская воля — закон. Тем более, если автор уже почил в лучшем мире и не может с нами дискуссировать. Собственно, автор своё слово сказал, и, если эти, отвергнутые им произведения, можно показать музыковедам, которые исследуют творческий процесс, но не более того, а публиковать, исполнять, то есть нарушать авторскую волю, мне кажется, нельзя.

Позвольте отступление. «Хотел бы автор?» – для меня самый главный вопрос. Не только с Танеевым, не только с Чайковским. Возьмём изумительную, совершенно загадочную, позднюю четырёхручную сонату Моцарта Соль-мажор, она не закончена. Там, собственно, только коду надо было дописать. Она как бы на знаке вопроса обрывается. Не дописал, что-то отвлекло, не знаю. Эту сонату, в общем, очень тонко, с очень тонким чувством стиля закончил Юлиус Андре, большой знаток стиля классиков и, в частности, Моцарта; но мы, когда записывали с Александром Георгиевичем полное собрание дуэтных сочинений Моцарта, мы оставляли всё так, как есть, в рукописи Моцарта…

Ещё одно отвлечение. Мы с Александром Георгиевичем очень много счастливых часов провели в квартире Святослава Теофиловича Рихтера и Нины Львовны Дорлиак. Мы вместе справляли дни рождения Моцарта, Шуберта, Брамса, Вагнера, о чем ниже будет отдельный рассказ. Так получилось, что у нас сохранилось много писем от Святослава Теофиловича и от Нины Львовны. Это разные письма, в том числе четырёхстраничное последнее письмо Нины Львовны, написанное её аристократическим почерком, и заканчивающиеся словами «Лиля, ничего не осталось, только отчаяние и тоска». Это письмо она написала незадолго до её кончины после того, как Святослава Теофиловича уже давно не было в живых. Все письма я увезла с собой. И возникает тот же вопрос. Хотели ли они это публиковать? Нет. Нет.

По этой же причине я не участвую ни в одном из сборников статей памяти Святослава Теофиловича. Хотя много могла бы написать, но не буду, потому что розовых очков я одевать не хочу, они этого не заслужили, а писать, как оно было, например, историю с юбилеем Анатолия Ивановича Ведерникова и Тамары Курасовой, которая в этом участвовала, и как это всё поломала Нина Львовна. Нет, никогда. Это всё уйдёт со мной. И письма уйдут со мной.

Но вернёмся к замечательному Семёну Семёновичу. У него было много учеников: Исаак Дунаевский, Мейтус, ну а сколько учеников стали профессорами Московской консерватории! Игорь Владимирович Способин, Владислав Агафонников, Галина Владимировна Григорьева, Дмитрий Сахаров, Марина Скребкова-Филатова, ну и я… Его научные труды сохранились, а вот музыкальные произведения в большинстве своём утрачены. Почему? Как так получилось? Не знаю. Ведь когда он скончался, мне было 20 лет, я этого не знала, а когда задумалась об этом, было уже поздно.

После Богатырёва деканом теоретико-композиторского факультета стал Теодор Фридрихович Мюллер, которого мы называли Фёдор Фёдорович. Годы его жизни 1912-2000. Он вёл у нас занятия по полифонии, по гармонии. Кроме того, он был отличным органным мастером. Как и Богатырёв, как и наш Илья Романович Клячко, он закончил механико-математический факультет и одно время преподавал математику.

У него есть очень неплохие сочинения: сюита для струнных, фортепианные пьесы. Он оставил много музыковедческих работ: статьи о творчестве Баха, Генделя, сборник трёхголосных диктантов, по которому очень многие занимались, работы по воспитанию музыкального слуха. Интересна его дипломная работа «Оперная драматургия Мусоргского» – она была оценена выдающимся музыковедом Асафьевым, как кандидатская диссертация. Степени ему не дали, не полагалось, таков был порядок. Но не дали и за другую работу, на другую тему, к защите почему-то не допустили. Почему? Не знаю.

Я училась у Фёдора Фёдоровича только в консерватории, а Александр Георгиевич занимался с ним и раньше в музыкальном училище имени Ипполитова-Иванова, где Фёдор Фёдорович тоже преподавал. Александр Георгиевич рассказывал об одном забавном эпизоде. После большой перемены, когда уже начался урок по гармонии, в класс вошёл Федор Федорович, которого никто даже не заметил. Мальчишки перебрасывались какими-то предметами, девчонки не отставали, всем было очень весело. И тогда Федор Федорович, а он был высокий, статный, неожиданно стал вниз головой, сделав стойку на одной левой руке и так продержался минуты 2-3. Разом все стихло, подростки в восторге зааплодировали. Порядок был восстановлен.

Мы встречались с Фёдором Фёдоровичем, и после моего окончания консерватории, конечно. У него была квартира в кооперативном доме композиторов, где очень много наших профессоров жило. Лина, его жена, была великолепной хозяйкой, а Фёдор Фёдорович подавал совершенно потрясающую водку, настоянную на перегородках грецких орехов. Это был его фирменный напиток.

Мы встречались в Прибалтике, в Латвии, в Литве, всегда в разных местах. Они с Линой очень любили путешествовать. Мы дружили. Недаром его называли студенты «Слуга царю, отец солдатам» – студентов он в обиду не давал.

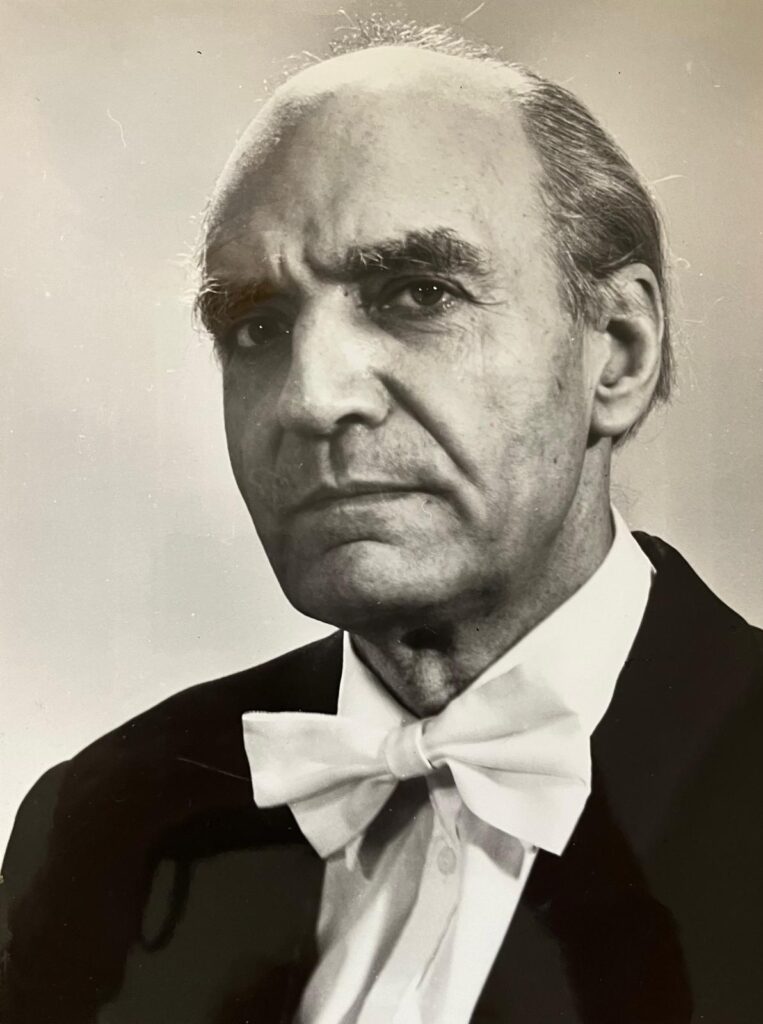

В начале 90-х годов он, его жена Лина и их племянник (своих детей у них не было) переехали на постоянное место жительства в Германию. Мы с Александром Георгиевичем в Германию ездили чаще, чем куда бы то ни было. Нас приглашали члены Моцартовского общества. В Москве был филиал Моцартовского общества, его возглавляла Галина Алексеевна Писаренко, с которой Александр Георгиевич очень много выступал. Мы ездили туда иногда два раза в год, а уж раз в год-то обязательно.

Это были непростые поездки, совсем непростые. Во-первых, страна маленькая, члены моцартовского общества были в основном уже люди на возрасте, то есть почти никто из них уже не работал. За нами ездил кортеж из 15 машин – из города в город, но городки на расстоянии 30-40 минут, час максимум. У нас было правило, мы не повторяли программы. То есть, если мы ехали на шесть концертов, значит это было шесть программ. Множительных аппаратов не было, и Александр Георгиевич возил целые чемоданы нот, тяжёлых томов.

Не просто было и психологически. В первую поездку я была очень насторожена. Понимаете, нас встречали люди преклонного возраста, это были люди, которые в юности воевали против нас. Чемоданы наши, как правило, помогал носить однорукий барон фон Бальдуфф – лётчик, бомбивший наши города и потерявший руку в каком-то эксцессе: то ли его сбили, то ли что-то ещё.

Ещё был замечательный глазной врач, тоже пожилой человек. Увидев, что у Александра Георгиевича непорядок с левым глазом, а это у него было очень давно, он пригласил нас в свой кабинет, чтобы осмотреть его.

Белоснежная аппаратура, белоснежный шкаф, и на белоснежном шкафу стояли два кирзовых сапога. Уловив мой удивлённый взгляд, доктор ответил мне: «Да, да, это те самые сапоги, в которых я прошёл пешком с пленными бойцами примерно тысячу километров в сторону Сибири на работу и обратно, и вы знаете это были очень счастливые годы моей жизни». Он вспоминал, как они шли в холод, замотанные бог знает во что, мальчишки 17 и 18 лет, и как голодные, измождённые русские женщины, которые видели эту колонну, исподтишка передавали им кто картошку, кто старенькое одеяльце.

Кроме того, он оказался неплохим художником, и у меня в Московской квартире до сих пор хранится альбом его рисунков с дарственной надписью, альбом называется «Лики России» – будучи пленным он рисовал людей, лошадей, портреты женщин, российских солдат.

В общем, трудно было с этим. А в домах, куда нас приглашали, все стыдливо в книжных шкафах убирали портреты родственников в форме бундесвера, убирали кое-какие книги того периода. Я говорила им, ну а что вы убираете? Это ваша история, что было, то было.

И там, в Германии, мы обычно останавливались в городке Людвигсхафен, недалеко от Мангейма. Это место было в пределах часа до того места, где получили квартиру Фёдор Фёдорович и его жена Лина. И он сразу же прислал нам адрес. Сначала мы переписывались, перезванивались, ну а в первый же приезд, когда они там обосновались, мы поехали с Александром Георгиевичем навестить их.

У них была квартира, которую им предоставили. Она была небольшая в сравнении с той, какая у него была в доме композиторов на улице Станкевича (ныне – Вознесенский переулок) в Москве. Немецкая квартира была небольшая, но совершенно другая по концепции. Это были две пустые комнаты. Тогда я впервые увидела новую концепцию жилья, когда в квартире много стенных шкафов, в которых умещалась вся домашняя утварь. Вниз вела лестница на на нижний этаж, где помещались стиральная машина, душ, и прочие подсобные приспособления, а верхняя часть подсобки была отдана стеллажам с книгами.

И тут я узнала странные вещи. Племянник Мюллера, который был по образованию инженером, ему сразу же признали его кандидатскую степень, он был кандидат технических наук. Ему предоставили работу по специальности, а жилье ему предоставили где-то в каком-то другом городке. Он навещал Фёдора Фёдоровича всё реже и реже, женился, обзавёлся семьёй, у него была своя жизнь. Но с Фёдором Фёдоровичем всё сложилось по-другому. Во-первых, в Германии не признали его работы. Он ехал туда окрылённый, а тут такое. По-русски он всегда говорил с акцентом, родной-то язык у него немецкий, а Лина вообще говорила с очень большим акцентом.

Он надеялся, что в Германии переведёт на немецкий язык «Подвижной контрапункт строгого письма» Танеева. Ведь это же полифоническая энциклопедия, которой в Германии не было. Он очень надеялся, что этим заинтересуются, и что он найдёт себя. Не тут-то было.

Каждый раз на все наши концерты мы посылали за ними машину, чтобы его и Лину привезли на концерт. Дальше по традиции все шли в ресторан, у них так принято, но их не приглашали. И я стала получать замечания от моих немецких коллег, в частности от Эрики Гуммель, у которой мы останавливались (она, кстати, и по-русски говорила): «А это действительно ваш профессор? А это действительно ваш учитель?» Что такое? В чем дело?. Мне дали понять, что им про него что-то сообщили, что у него были связи с КГБ.

Я не знаю. Возможно, ему, немцу, и пришлось сотрудничать с органами, потому что столько лет пробыть деканом — это не так просто. Да, были какие-то вопросы, которые он задавал, и которые можно было так истолковать. Но меня это не касается. Это наш профессор. В общем, нам эти разговоры надоели, что в конечном итоге привело к такому случаю. Это произошло на концерте в Райсмузее. Райсмузей — это чудесный камерный зал, где висели картины, и стоял отличный инструмент. Зал вмещал человек, наверное, 180-200.

Это был дневной концерт «Матине», как немцы это называют, и, когда мы вышли на сцену с Александром Георгиевичем, в тот раз я подняла зал. Я просто сказала, что в зале присутствует наш уважаемый профессор, учитель Бахчиева и мой, и мы просим его приветствовать. В гробовой тишине зал поднялся. Фёдор Фёдорович был совершенно ошарашен. И уже на другой день после концерта он мне позвонил и говорит: «Меня пригласил в гости сам Вовочка».

Вовочка – это тогда очень старый человек, по-моему, ему было уже за 90. Настоящая фамилия его была Свиридов. Он дальний или ближний, не знаю, родственник нашего композитора Георгия Свиридова. Как он оказался в Германии, я тоже не знаю, только знаю, что он был одним из лучших теноров 40-х годов, и это был любимый Зигфрид Адольфа Гитлера. С фамилией Свиридов он выступать в роли Зигфрида не мог, и Гитлер дал ему какую-то другую немецкую фамилию. Он был изумительным тенором, изумительным Зигфридом. Мы побывали у него дома: старый-престарый дом, по-моему, XVII века, с высоченными потолками, огромной гостиной, с тяжёлой мебелью, тоже, по-моему, того же времени. Он был очень состоятельным человеком, и у него жила прислуга. В общем, замечательный был дом.

И в этот дом пригласили нашего Фёдора Фёдоровича. А после того визита его стали приглашать уже везде, и наши члены моцартовского общества тоже. Но длилось это, к сожалению, не так долго, потому что у Лины началась болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера. Она уже не могла держать чашку, а всё хозяйство всегда было на ней. Фёдор Фёдорович теперь не мог от неё отлучаться, потому что в люди её вывозить уже было невозможно.

В одну из последних встреч он показал мне свои руки. То ли это была экзема, то ли что, в общем, от стиральных порошков. Печально закончились его немецкие дни, и он не реализовался на своей обретённой родине. Такова судьба.

***

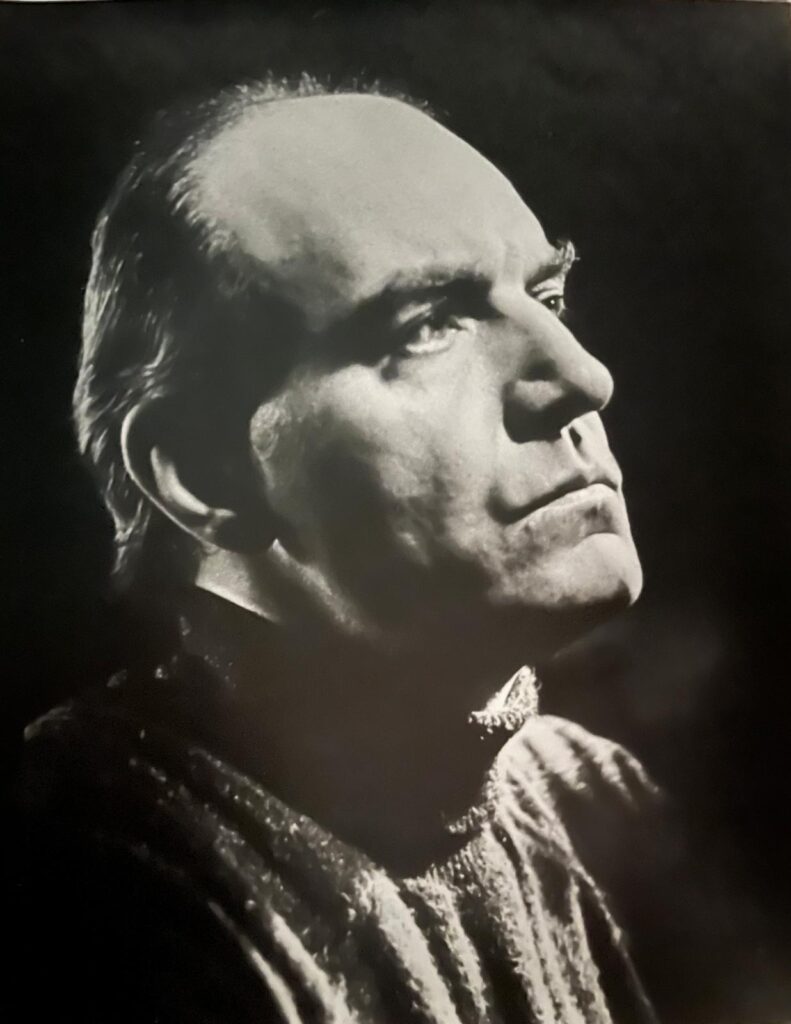

Я ранее обмолвилась, что мы с Александром Георгиевичем провели много счастливых часов в квартире Святослава Теофиловича и Нины Львовны. Сначала рассказ о том, как мы праздновали с Рихтером дни рождения Моцарта, Шуберта, Вагнера.

Святослав Теофилович никогда не разговаривал по телефону. Он не мог говорить с собеседником, которого он не видит, его реакции, его глаз. Нам звонила с приглашением иногда Галя Писаренко, а иногда Нина Львовна своим изумительным поставленным голосом: «Лиля, Алик. Мы ждём вас такого-то числа в половине шестого, будем слушать «Валькирию». Святослав Теофилович просит передать, чтобы вы хорошо отдохнули перед прослушиванием. Желательно поспать днём. Опера, как вы знаете, длинная».

Знаем. Накануне перечитываем либретто на немецком языке, ведь петь будут на немецком языке. Перечитываем, разбираемся в том, что Чайковский замечательно назвал вальхалльскими дрязгами. В день события у меня рабочий день. С десяти утра две лекционных группы, каждая по два академических часа, 50 минут. Десять минут перерыва, ещё 50, это одна лекционная группа. Потом следующая, с совершенно другой темой, значит, это до двух часов дня. Потом индивидуальные занятия с дипломниками, потом, едва перекусив, мчусь на Бронную, опаздывать-то нельзя. Уже по дороге понимаю, что есть прямая угроза заснуть во время прослушивания. Сесть бы подальше, чтобы меня не было видно.

Но как бы не так. Слушателей всего ничего: Галя Писаренко с мужем, замечательный чтец Дмитрий Николаевич Журавлёв с женой и дочкой Наташей, это близкие друзья, Святослав Теофилович и Нина Львовна, пианистка Верочка Шубина, концертмейстер в вокальном классе Нины Львовны и мы. И всё. Дислокация в квартире такова. На пюпитре одного из двух роялей, а это два кабинетных рояля Petrof (Ямахи появились позже) – рабочие лошади, как говорил о них Святослав Теофилович. Так вот, на пюпитре одного из Petrof стоит клавир «Валькирии». Естественно, на немецком языке. Поют тоже на немецком. А рядом с клавиром стопка листов, на которых крупными буквами написан перевод на русский язык тех слов, которые поют на этой странице. Перевод сделан Святославом Теофиловичем.

Он стоит у пюпитра лицом к публике и переворачивает страницы клавира, откладывает в сторону лист с текстом перевода. А напротив рояля метрах в двух, но не больше, стоят стулья, в которых лицом к клавиру и, соответственно, к стоящему Рихтеру, располагается почтенная публика.

Он смотрит прямо на вас, глаза в глаза, ему интересна ваша реакция.

И так он стоит несколько часов, пока длится опера. Он ведь был очень физически сильным человеком. Рассказывали, что в молодые годы он был альпинистом. В зрелые годы, когда мы его знали, это был неутомимый ходок. Из окна их квартиры, а она была на этаже 16 или 17, из окна был виден изумительный храм Вознесения в Коломенском, стоящий на высоком берегу на излучине Москва-реки. Мы жили тогда неподалёку на Каширском шоссе, и я знала, как это далеко. Так вот он запросто ходил туда и обратно пешком.

Он стоял у пюпитра, смотрел на нас, на меня, а я мечтала о каких-нибудь распорках, которые можно было бы вставить в глаза, чтобы они не закрывались.

Но так не всегда было, конечно. Иногда после прослушивания Нина Львовна не без ехидства говорила: «Ну, теперь Слава будет ругать певцов». Но я такого не припомню. Исполняли всегда замечательно, и многих он хвалил. Ну а после исполнения Фишером-Дискау партии Лоэнгрина, Рихтер произнёс: «Да, он может всё».

Из дирижёров хвалил немногих. Выше всех ставил Карлоса Клайбера, сына замечательного дирижёра Эриха Клайбера. Тут с ним нельзя было не согласиться. Хотя, годы спустя в Зальцбурге на фестивалях слушая 95-96, теперь уже 97-летнего Бломштадта, я вновь убедилась, что предела совершенству нет.

Так Рихтер праздновал дни рождения великих музыкантов, но свой день рождения не праздновал никогда. Он не хотел, я бы даже сказала, боялся стареть. Помню, как нам показывали короткий любительский фильм, где он и Нина Львовна гуляют в Италии по улицам, дворикам, площадям любимого города Нины Львовны – Флоренции. Светит солнце, небо синее-синее. Дмитрий Николаевич Журавлёв говорит: «Господи, какая красота! Славочка, а почему вы такой печальный?». На что Святослав Теофилович нехотя отвечает: «Это был ужасный день, мне исполнилось 50 лет».

Говорят, что Святослав Теофилович был сложный человек. Я этого не чувствовала. Мне с ним было как-то очень просто, очень легко. Он был внимательный человек. Это проявлялось в самых незначительных мелочах. Проходит, к примеру, выставка картин Димы Краснопевцева, художника, который очень Святославу Теофиловичу был по сердцу. Вот я смотрю картины, а он старается освещение направить на картину так, чтобы мне было удобно. И таких пустяков очень много. Как-то прибежала я к ним, мороз был, то ли февраль, то ли конец января, холодно очень было. На столе стояли разные напитки, в том числе водка, и я стопку хлопнула, так, по дороге от стола. И вдруг передо мной оказалась вилка, на которой солёный огурец. И Святослав Теофилович, который смотрит и говорит: «Ну вот, подходит?» Подошло.

Ещё праздновали Пасху. Приносили куличи. Не я, конечно, я сроду печь не умела. Куличи приносили Журавлёвы, приносила всегда замечательные куличи Зося, Софья Пилявская – актриса, которая была очень близка этому дому. Роскошные куличи. А я что? А мне что делать?

Ну, я подсмотрела как-то в Германии то, как немки вешают раскрашенные пустые яичные скорлупки, они лёгенькие, поскольку всё оттуда каким-то образом вынуто, на деревца, на ветки. Ну вот я исхитрилась с двумя дырками с одной стороны, с другой стороны вытянуть из яиц всё содержимое – наверное, штук девять, десять, может, двенадцать их было. И мы с Аликом всё это дело разукрасили. Потом поломали спички, привязали к спичкам ниточки. Сбегала я в наш сад. Во дворе у нас всякие разные деревья, растения, кусты. Зима, листьев-то нет. Сломала большую ветвистую такую корягу, поставила в вазочку. Вазочка была, какие в Павловом Посаде делали, такие керамические, очень скромные, но очень приятные, строгой формы.

Поставила эту корягу туда, навесила яиц, и с этим деревом мы пришли. Ну хорошо. Нина Львовна в консерватории позже забегала ко мне в класс: «Лиля, он каждый день смотрит на дерево, ему так нравится!». Потом прибежала: «Лиля, расцвели листья на пасхальном дереве. Он так радуется, как ребёнок!». Ну, хорошо. Прошло год ли, два ли, я уж не помню, сколько прошло. Я забыла обо всём этом. Ну и вот как-то снова мы собираемся после долгого перерыва, по-моему, он из Японии тогда приехал, то ли операцию перенёс, я сейчас не вспомню. Ну и, как всегда, у Нины Львовны очень красиво накрыт стол, и, как всегда, на столе цветы.

Но я была просто ошарашена, потому что на этом изысканном столе с очень красивым, небольшим букетом цветов стояли не изумительные вазы Нины Львовны, а стояла моя скромная вазочка, одна. Это поразительно ведь, правда?

***

После рассказа о наших педагогах по теоретическим дисциплинам, по полифонии, контрапункту, гармонии, настала пора рассказать о педагогах по истории музыки. Я-то всё-таки в первую очередь историк. Первым педагогом, ну, а впоследствии первым научным руководителем моим был совершенно замечательный, известнейший профессор Роман Ильич Грубер. Он киевлянин, родился в 1895 году. Первоначальное своё образование получил там, потом с 14-го года занимался в Петербургской, тогда Петроградской, консерватории у прекрасных педагогов.

Он был историк и пианист, фортепианный класс брал у Натальи Поздняковской, а по теории и истории музыки он занимался у В.Г. Каратыгина – это крупнейший историк музыки ХХ века. Дальше он учился у А.В. Преображенской, у Максимилиана Штейнберга, у Б.В. Асафьева, который очень высоко ценил его. С 1922 года Грубер преподавал в Петербургской консерватории (позднее – Ленинградской), заведовал кафедрой всеобщей истории музыки. Что удивительно, что как и многие наши профессора тех лет, он не ограничивался сферой музыки, и одновременно окончил экономический факультет Петербургского университета.

Постепенно его интересы всё больше и больше склонялись к проблеме возникновения музыки и древних музыкальных культур. Это то, чем, собственно говоря, никто не занимался тогда, и, учитывая, что, в общем-то, все, как правило, занимались проблемами музыки начиная с 18 века, порой это даже воспринималось как некое чудачество. Так или иначе, Роман Ильич Грубер занялся вопросами древней музыкальной культуры, ну а потом уже и проблемами истории музыки эпохи Возрождения. В 1941 году он был эвакуирован в Москву, и дальше вся его деятельность была связана с Московской консерваторией, где он и преподавал, и заведовал кафедрой, и вообще очень много сделал в Московской консерватории. Именно ему принадлежит введение в Московской консерватории формы семинарских занятий, когда студенты выступают по вопросам истории музыки, в основном по тем, которые они проходят сейчас в курсе, а потом происходит обсуждение этих выступлений, наподобие защиты дипломных работ.

Огромный труд по истории музыки древних эпох, вплоть до музыкальной культуры позднего возрождения, был сжат до того, чтобы мы получили, наконец, первый учебник всеобщей истории музыки. Это был 1956 год, издали всеобщую историю музыки: древние эпохи, западноевропейская музыка эпохи барокко, но не всё успели опубликовать из-за неожиданной кончины Романа Ильича. Он умер, ему даже 70 не было, он умер в 67 лет.

В конце марта 1961 года я была на третьем курсе, когда Роман Ильич начал у нас преподавать, он как-то очень быстро выделил меня среди студентов моего курса и просто пригласил в свой индивидуальный класс. Я, конечно, пошла, тем более что к этому времени я уже несколько лет преподавала в Центральной музыкальной школе, преподавала, в основном, историю зарубежной музыки, музыкальную литературу зарубежных стран, и я пошла к Роману Ильичу на кафедру истории зарубежной музыки.

Всех учеников его я не могу перечислить, их было очень много. Только среди будущих профессоров Московской консерватории – В.Г. Гамрат-Курек, Надежда Сергеевна Николаева — изумительный историк, изумительный пианист, вообще необыкновенный музыкант, автор, с моей точки зрения, лучших монографий о симфониях Бетховена, и особенно я люблю её монографию о симфониях Чайковского, она называется «От „Зимних грёз“ к „Патетической“», то есть от Первой симфонии к Шестой. Ничего лучше о симфониях Чайковского я не знаю. Так вот, среди учеников, будущих профессоров консерватории, и я, ваша покорная слуга.

Замечательным его учеником был Юрий Николаевич Хохлов, автор великолепных монографий о Шуберте. Правда, он в консерватории не преподавал. Роман Ильич приходил в класс, обычно это были классы радиофицированные, в каждом классе, где читали лекции по истории музыки, да и не только, но особенно в классах этих – 9-м классе, в 23-м классе, в 18-м классе – стояли два больших динамика для воспроизведения музыки, хороших по тем временам, и на стене висел телефон. Это была прямая связь с кабинетом звукозаписи. Сняв трубку, вы сразу связывались с сотрудником кабинета звукозаписи и просили транслировать в данный класс то, что по ходу курса было необходимо.

Роман Ильич приходил в класс с двумя большими толстыми портфелями. Обязательно с двумя. Сколько версий относительно их содержимого ходило по консерватории, я уточнять не буду. Два портфеля водружались на стол, после чего Роман Ильич подходил к телефонной трубке, связывался с кабинетом звукозаписи и задавал один и тот же вопрос: «Мария Ивановна, вы одна?». По поводу трактовок смысла этого вопроса я тоже рассказывать не буду, но мальчишки наши буквально лезли под стол от смеха. Так или иначе, Роман Ильич связывался с кабинетом звукозаписи, с Марией Ивановной, после чего начиналась лекция.

На третьем курсе я написала под руководством Романа Ильича первую курсовую работу, как сейчас помню, она была посвящена фортепианным концертам болгарского композитора Панчо Владигерова. Не забуду, как Роман Ильич держал напечатанной эту работу, в общем, как я понимаю, достаточно слабую (ну, как умела!). Как он гордился и говорил мне: «Лена, только чтобы не было головокружения от успехов». Ну, какие головокружения, какие успехи, я-то знала цену этой работы, но Роман Ильич был очень горд. А для дипломной работы я выбрала с его помощью тему о симфониях Кароля Шимановского, и целый год, весь четвёртый курс я над ней работала. В конце мая умирает Роман Ильич, и я оказываюсь без научного руководителя. Но сначала я расскажу о том, как наши мальчишки с курса, узнав о его кончине, побежали в кабинет звукозаписи и нашли Марию Ивановну.

Что оказалось? Мария Ивановна — пожилой человек, заведовала кабинетом звукозаписи, и Роман Ильич ей одной доверял. Он давал список, какие произведения надо транслировать в класс во время его лекций, и был спокоен, что Мария Ивановна даст именно то, что нужно. Дело-то ведь в том, что у Романа Ильича была феноменальная память на даты, на события, ну, он совершенно свободно цитировал авторов, которых хотел. То есть у него была память словесная, память литературная, но при этом у него была очень плохая музыкальная память. Он боготворил Шуберта, у него слёзы на глазах наворачивались, когда он говорил о нём, но если транслировали не тот экспромт, о котором он говорил, он мог не узнать, и было ужасно, если давали не тот отрывок.

У меня-то очень сильная именно музыкальная память, ну, я не жалуюсь и на литературную, но она, в общем, ничего особенного, но музыкальная память у меня сильная, и я могла сказать, если девчонки из кабинета звукозаписи ошибались: «отмотайте пять минут вперёд или назад ещё три минуты». Вот этого он сделать никогда не мог поэтому он доверял Марии Ивановне.

С уходом Романа Ильича, как я уже сказала, я оказалась без научного руководителя. Что было делать дальше? Оставался только пятый курс, последний. Все уже целый год работали над темами избранных дипломных работ. Я сначала обратилась на кафедре истории зарубежной музыки, к Надежде Сергеевне Николаевой. Но она меня не взяла. У неё было уже два дипломника — Ира Коженова и Леночка Сысоева. Надежда Сергеевна была человеком очень слабого здоровья, она была астматиком, брать третьего дипломника, ну просто у неё физически не было сил. И тогда ко мне обратилась одна из педагогов кафедры истории зарубежной музыки. Она не вызывала у меня больших симпатий, и как музыкант не вызывала, и я знала, что она ездит как сопровождающий и как соглядатай с нашими консерваторскими экскурсиями в Европу. Она обратилась ко мне с предложением. По её словам, кафедра истории зарубежной музыки хочет привлечь к работе одного очень известного историка и предлагает ему для начала взять дипломника успешного и перспективного, то есть меня, взять к себе в класс. Этого историка я читала. Я не называю его опять-таки, поскольку он уже в лучшем мире. Но мне очень не нравилось то, что он пишет.

Кроме всего прочего, я уже осознавала свой очень серьёзный изъян как историка. Я владела лишь немецким языком, который позволял мне читать специальную литературу. Разговорного немецкого у меня не было. Кто тогда вообще нас учил языкам, Господи Боже мой! В Академическом санатории «Узкое», куда ездили мои родители, я встречалась с замечательным историком, она не преподавала в Московской консерватории, то есть, когда-то преподавала, а потом её уволили в годы борьбы с космополитизмом. Это Конен Валентина Джозефовна. Валентина Джозефовна приезжала тоже в санаторий «Узкое» вместе со своим мужем, академиком Фейнбергом. Когда мы с ней разговаривали, то первое, что она меня спросила: «Елена Геннадьевна, какими языками вы владеете?». Валентина Джозефовна сама владела практически всеми европейскими языками. И я поняла, что в будущем работа историка в архивах, где я должна буду переводить тексты на разных языках, для меня, в сущности, возможна только в России. Только в российских архивах, где сокровищ непочатый край, как я потом узнала и в чем хорошо убедилась. Я понимала свою уязвимость как историка, не видя своих перспектив на кафедре истории зарубежной музыки, хотя, конечно, как пианист, воспитанный на этюдах Черни, на сонатах венских классиков — Гайдна, Моцарта, Бетховена, я больше тяготела к западноевропейской музыке. Рахманинов, Скрябин — их музыку я полюбила позже. В итоге с кафедрой истории зарубежной музыки я мысленно попрощалась и обратилась с просьбой взять меня в класс на последний курс уже, к педагогу, который читал у нас на третьем и четвёртом курсе историю русской музыки. Это был Алексей Иванович Кандинский.

С Алексеем Ивановичем, с его женой Мариной Алексеевной Рыбниковой, с этим необыкновенным домом на Полянке, с художниками династии Волковых, которые влились в династию Кандинских, с этого момента связана вся моя жизнь. Алексей Иванович заведовал кафедрой истории русской музыки, которую потом передал мне после долгих уговоров.

Алексея Ивановича Кандинского я узнала, будучи на третьем курсе. Он читал у нас лекции по истории русской, а потом и советской музыки, и это лекции были замечательные. Но интересно, что он, как оказалось, знал обо мне раньше, по крайней мере, лет на пять, и знал от самого близкого ему человека, от его жены, Марины Алексеевны Рыбниковой. Поэтому сначала я хочу сказать о ней, потому что я была с ней знакома раньше гораздо, задолго до того, как узнала, что она супруга Алексея Ивановича.

Когда я училась на старших классах ЦМШ, у нас появился новый педагог. Это была Марина Алексеевна Рыбникова. Она вела уроки по музыкальной литературе. К сожалению, я не училась у неё, я была в параллельном классе у другого педагога. Это была очень милая женщина, тоже она уже сейчас в другом мире, но её уроки для меня были уроками «от противного», что тоже, конечно, немаловажно, поскольку благодаря им я знала, что вот так я не буду преподавать никогда. Это были тоже уроки. Но иногда я попадала в класс Марины Алексеевны, и тут я думала, что именно так я хочу преподавать, так хочу учить. Это были действительно уроки Музыки.

Она была очень немногословна, но каждое слово на вес золота. Её обожали.

***

Для Specialradio.ru

июль-август 2024

материал подготовила Наталья Бонди

фото из коллекции Елены Сорокиной