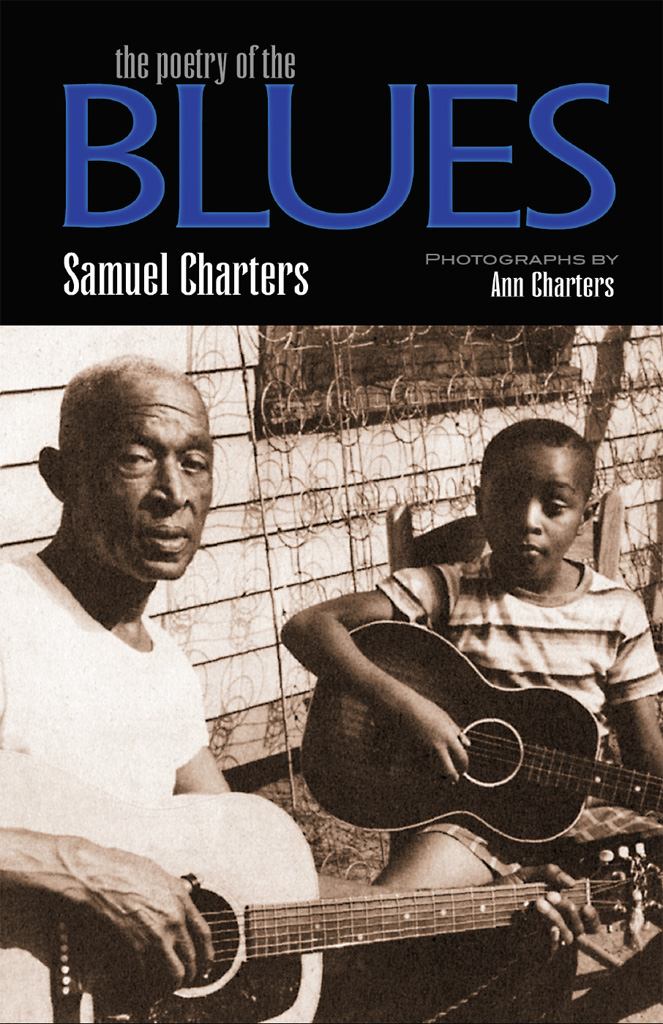

Сэмюэл Чартерс (Samuel Charters) — фигура почти мифическая для всех, кто интересуется историей и поэтикой блюза. Он был потомственным джазменом, вырос в семье музыкантов, профессионально играл в Новом Орлеане и Калифорнии, и главное — посвятил десятки лет изучению афроамериканской музыкальной традиции. Его исследования связаны не только с архивами и пластинками, но и с личными встречами, беседами, полевыми экспедициями по Югу США. Более того, Чартерс не только писал книги — он записал и издал массу настоящих блюзовых исполнителей, снял фильм о блюзе, а его жена, Энн Чартерс, сопровождала экспедиции фотоаппаратом, фиксируя лица и быт героев.

Сэмюэл Чартерс (Samuel Charters) — фигура почти мифическая для всех, кто интересуется историей и поэтикой блюза. Он был потомственным джазменом, вырос в семье музыкантов, профессионально играл в Новом Орлеане и Калифорнии, и главное — посвятил десятки лет изучению афроамериканской музыкальной традиции. Его исследования связаны не только с архивами и пластинками, но и с личными встречами, беседами, полевыми экспедициями по Югу США. Более того, Чартерс не только писал книги — он записал и издал массу настоящих блюзовых исполнителей, снял фильм о блюзе, а его жена, Энн Чартерс, сопровождала экспедиции фотоаппаратом, фиксируя лица и быт героев.

Книга «Поэзия блюза» («The Poetry of the Blues» – 1963) — не столько трактат, сколько живое путешествие по миру афроамериканской лирики. Автор подробно разбирает, как из рабочих песен и негритянской устной традиции возникла уникальная поэтическая система, в которой каждый куплет — отдельная маленькая исповедь. Среди героев книги — как широко признанные, так и «уличные» исполнители: Сон Хаус, Роберт Джонсон, Ферри Льюис, Бесс Смит, Мемфис Уилли Би, Литл Бразер Монтгомери. Чартерс вновь и вновь приводит их размышления и реплики — зачастую с юмором, как например: «Хочешь научиться писать хорошие блюзы? Первым делом надо разлюбить женщину и занять денег у друзей» или более бытовое: «Когда жена ругается, я беру гитару и ухожу на крыльцо — чтоб у соседей хотя бы был повод обсуждать не только её голос!». Блюзовые куплеты то обрываются на полуслове, то неожиданно приобретают комический оттенок за счёт бытовых деталей: «Когда я встал утром, а жена всё ещё храпит, понял, что сегодня блюз будет долгим…».

Автор делает системный вывод: блюз — это поэзия отдельности, тоски, любви и выживания в условиях сегрегации, нищеты, социальной изоляции. Это не только музыкальная форма, но и особый язык, позволяющий выразить мироощущение тех, чья судьба сложилась на «обратной» стороне американской мечты. Но автор не идеализирует блюз исключительно как протест: для него это прежде всего правда о чувствах, пусть и горьких. Директор школы, официантка из Мемфиса и посудомойка из Техаса у Чартерса могут оказаться в одном куплете, если речь идёт о разочаровании в любви или тяжелой работе: «С меня хватит! — говорит блюзмен. — Сегодня я брошу пить… до следующей ссоры!». Особое внимание исследователь уделяет структуре языка: трёхстрочный куплет, обязательная рифмовка, свобода в перестановках строк, а главное — личная история певца, превращающая даже банальную фразу в поэзию.

Среди выводов автора есть и остроумные — блюз, несмотря на кажущуюся примитивность, является самой честной формой поэтической правды: ни один голливудский сценарий не даст вам столько конкретных анекдотических деталей, сколько может родиться из обиды на холодный завтрак или на соседа, забравшего твою женщину. Чартерс умело анализирует расовые и социальные подоплеки: блюз — это язык маргиналов, бродяг, солдат, женщин, оказавшихся на обочине системы. Он замечает, что даже успех у белой аудитории не «облагораживает» блюз: лучшие исполнители, заработав на университетских вечерах или в Европах, всё равно возвращаются в свои джук-джойнты, потому что только там можно спеть так, чтобы публика поняла не только слова, но и все скрытые анекдоты про кредит, желток и лимон.

К главным выводам Чартерса можно отнести мысль, что отличительная черта поэзии блюза — её степень искренности, прямоты, универсальности ощущения боли и надежды. Он утверждает: именно поэтика прямого переживания, прикрытого иронией или грубоватым шутом, обеспечивает блюзу его художественную силу и долговечность. По его словам, блюз — это «правда, сказанная вслух, зачастую — в расчёте на рядом сидящего, у которого те же самые заботы». А ещё — что настоящим блюзом может стать только песня, прожитая самим исполнителем; иначе она утратит живое чувство.

Однако здесь Чартерс излишне романтизирует идею доступности «чистого» блюза только исполнителям, знакомым с жизненными трудностями. На самом деле современная сцена давно доказывает, что блюз стал глобальным культурным явлением, и его новые поэты — хотя часто имитируют мотивы и технику афроамериканских первопроходцев — вносят в него собственную современную чувствительность. Не все страдания одинаково поэтичны, и история блюза XX века — это не только опыт нищеты и сегрегации, но и пример диалога между культурами и слоями общества.

Рассуждая о месте блюза в современной музыке, Чартерс (и его герои) признают: «Молодёжь предпочитает попсу, но попробуй-ка не жаловаться на жизнь хотя бы час — вот тебе и блюз!» Сегодня блюз звучит не только в джук-джоинтах Юга или на фестивалях — его чувственный язык разросся в роке, соуле, хип-хопе, электронной лирике. Даже если слушатель не осознаёт, что любимый куплет Боба Дилана, Дуайта Йокама или Бейонсе — это переосмысленный блюз, формула «простота + боль + ирония» по-прежнему работает. А любимая шутка Хауса, вынесенная Чартерсом на один из разворотов: «Если твоя собака убежала, женщина ушла, а дождь — всё идёт, пора играть блюз. Если не убежала — всё равно играй: вдруг предупредишь беду» — отлично вписывается в суть жанра: смеяться даже тогда, когда для смеха поводов мало.

В целом, этот труд — щедрый на детали, юмор, устные истории — настоящая энциклопедия живого блюзового слова, которая помогает понять и тот мир, где блюз родился, и ту музыку, которая продолжает этот язык до сих пор.

Самуэль Чартерс – одержимый коллекционер поэзии блюза и биограф великих «голосов» Юга, словно шаман современной этнографии: его книги — не кабинетные исследования, а эпос из поездок с диктофоном по затерянным городам Америки. Чартерс вспоминает, как однажды, пытаясь записать блюзмена Сон Хауса, вынужден был не только отбиваться от скепсиса соседей — «Ты кто такой, если не умеешь пить самогон и не играешь на гитаре?» — но и уговаривать самого Сонни, что магнитофон не вытянет его душу наружу, а наоборот, поможет сохранить ее на века. Экспедиции Чартерса нередко начинались с анекдотичных недоразумений: в одном из поселков его приняли за сборщика налогов и еле не пустили в расход, пока не услышавший «Walking Blues» фермер не поставил за него слово.

Для большинства певцов, будь то Blind Boy Fuller или Henry Townsend, лучший урок любви — это когда жена слишком громко храпит, а тебе остается либо всю ночь тренировать блюз на крыльце, либо писать новый куплет о своей «суицидальной гитаре». Чартерс цитирует, как один старик в ответ на вопрос: «Что хуже всего для блюзмена?» — отвечает: «Когда твоя собака, жена и даже бутылка виски уходят одновременно — приходится заводить новую собаку!» Или как Memphis Willie B., служивший в армии, после войны записал блюз о том, что ему хватило немцев, чтобы никогда не ехать добровольцем даже за самой красивой женщиной. У каждого героя в книге за плечами не только предательство и бедность, но и совершенная бытовая философия: «Если не получится добиться своей женщины песней — попробуй выпить сначала, а потом спой еще раз».

Блюз, по Чартерсу, — это не элегия, а дорожная хроника. Его герои — беглецы, «good time men», трудяги с исколоченными руками, официантки, скитающиеся по городам на поиски хоть какой-то любви. Чартерс приводит классическую ситуацию: блюзмен ночью сидит у дома любимой, боится «злого мужа», но всё равно рокочет ей под окном. «Я укрылся за печкой, — рассказывает Blind Willie McTell, — а потом понял, что мне всё равно нечего терять: побитые коленки лечатся музыкой, а на душе и так только блюз!» В каждом таком эпизоде, будь то песня о поезде, оставившем во вторник под вечер, или о недоступном кредитном магазине, возникает бытовая поэзия: «Хочу купить немного хлеба — проиграл все деньги в кости, зато запел так, что даже кассирша улыбнулась».

Сексуальные метафоры занимают особое место: «лучше мой желток в твоем пироге, чем домашняя еда мужа», «пусть мой лимон даст твой сок стечь с утра до ночи» — эту откровенность Чартерс подает с юмором и даже некоторым академическим наслаждением. Он фиксирует разворот современной чувственности, где мужика могут не пустить на поезд не потому, что ему нельзя, а потому что его «Good Jelly Roll» уже ждет в соседнем городе другая женщина. В этом, утверждает Чартерс, и есть разница блюза с поп-музыкой: «В попсе всё о поцелуях и обещаниях, в блюзе — о том, как купишь билет в один конец и всё равно будешь рад возвращению под чью-то крышу… или хотя бы на пол сарая».

Авторские выводы подвергаются критике — современный исследователь может заметить, что Чартерс все-таки иногда идеализирует блюз как совершенно отдельный, аутентичный жанр, закрытый для «привилегированных». На практике блюз уже в 60-е—70-е проникает в поп-культуру, становится формой массового высказывания: от Боба Дилана до хип-хопа блюзовая формула — это скрещивание простого юмора и жесткой повседневности, а не только переживание одиночества. Кроме того, современная афроамериканская молодежь, как ни парадоксально, ищет свои идентичности уже в других музыкальных жанрах, а блюз становится территорией памяти, музея, ироничного «домашнего концерта». Но это не умаляет тезиса Чартерса: универсальность блюза доказана его привязанностью к бытовому юмору и жесткой честности.

Оказалось, что даже скучные темы можно обернуть в шутку, если её пропеть «блюзовым голосом»: «Получил зарплату — и тут же лишился женщины, пса, и половины здоровья… А всё потому, что не послушал, что пела Бесси Смит!» Или так: «Вышел на улицу — чуть не получил по голове за новую песню. Ну вот тебе и повод для второго куплета!» Именно такие малые сцены, узнаваемые и абсурдные, превращают поэзию блюза в живую, развёрнутую энциклопедию человеческих слабостей — и благодаря абсурду и самоиронии до сих пор делают блюз актуальным даже в эпоху цифровой музыки.

Примечательно, что в России эта книга, вышедшая в 1963 году, так и не была издана – слишком понятной и слишком свободной она была для широкого читателя в то время, а позднее она уже никого здесь не интересовала, а зря. В России ее можно было бы издать под заголовком “Дайте жалобную книгу!” Читателю и музыканту из России в поэзии блюза у Чартерса ближе всего именно тот универсальный пласт человеческих чувств и эмоциональных проблем, который скрыт под поверхностью публичных реалий. Одна из важнейших тем — тоска по дому, эмоциональная неустроенность, попытка преодолеть разлуку или личное поражение через песню. Такой мотив, как «дорога» (тот же символ «stones in my passway» у Роберта Джонсона), понятен и русскому поэту, и обычному слушателю: замена американского юга на русскую деревню, а стратегий выживания на простую русскую музыку только подчеркивает сходство глубинных эмоций. Уход, проигрыш, возвращение к истокам и попытка начать всё заново — эта формула универсальна, что делает блюз сопоставимым с русским романсом или городским фольклором. По сути Чартерс был вариантом Кастанеды в музыке – искал своего Хуана среди негров. И нельзя сказать что не нашел, поскольку именно после его этнографических изысканий блюз стал активно наряду с роком культивироваться в религиозных общинах США.

Второй масштабный пласт — откровенная бытовая лирика, ирония через трудности жизни и семейных отношений. В книге приводятся десятки куплетов на тему ругани с женой, нищеты, несправедливости на работе: «Если жена сердится — лучше взять гитару и уйти, чтобы соседи обсуждали не только её голос, но и твое умение петь». В недавней истории русского шансона и авторской песни — например, у Высоцкого или Шуфутинского — прослеживается похожая «ирония сквозь боль», не уход от беды, а превращение проблем в поэзию бытовых происшествий.

Тематически крайне понятен и любовный пласт, где нет места изысканным «серенадам», зато есть честное высказывание: «потеря любимой — повод не для пафоса, а для вечера у забегаловки». Чартерс подробно описывает грубую, земную чувственность: сексуальные образы подаются с юмором и без стеснения, а главный тезис цитат музыкантов — «шутить над своим одиночеством легче, чем страдать молча». Эта стратегия выживания через самоиронию и поэзию узнаваема: та же прямота и самооголение чувств — черта и народной русской городской песни.

Третьим аналогом для русского читателя может стать соборность и коллективное исполнение. В книге много эпизодов, где блюзовые куплеты кочуют между множеством музыкантов, трактуются и комбинируются на ходу, как элементы устного народного творчества. Эта «сборная» судьба куплета роднит блюз с частушкой, с уличными балладами и текстами, что составляются всем двором. Чартерс отмечает: лучшие строчки не имеют автора, они живут в народе и оживают в работе.

Наконец, переживание социальной изоляции, чуждости, невозможности изменить обстоятельства — действительно близкая русскому чувствительность. Блюз не столько социален, сколько индивидуален, его «жалоба» — это не обязательно протест, а медленное привыкание к чужому закону, который можно переспеть только голосом. Эта позиция особенно прозрачна для российского солиста (шансониста, барда или даже рэпера): «петь — чтобы отвести злой рок, остаться собой несмотря ни на что». Именно отсюда и родство: в обоих мирах песня становится личной исповедью и самой действенной формой утешения, когда остальное бессильно.

Александр Усольцев

Для Specialradio.ru

Добавить комментарий