В детстве я не играл ни на каких классических инструментах, поэтому первые мои музыкальные впечатления помимо детских песен связаны с радио и грампластинками. Родители мои, когда были молодые, активно участвовали в левом движении в шестидесятые годы в Финляндии – они были ”новыми левыми”. Дома у нас много слушали латиноамериканскую музыку, кубинскую музыку, чилийскую Nueva canción времени президента Альенде, типа Виктора Хары, Inti-Illimani, Quilapayún… Плюс финскую музыку левых: старые песни рабочего движения и их современные варианты, которые были чем-то похожи на комсомольские песни, но, наверное, больше на зонги Брехта с лёгким налётом рока и с огромным, искренним пафосом, которого не было в советской музыке того времени. Ещё у меня была няня, которая ставила обычную эстраду по радио. Больше всего меня кажется зацепили финские cover-версии песен, а грустном финно-славянском стиле, типа Mamy Blue в исполнении финского певца с русскими корнями Кирилла ”Кирки” Бабицина, или Lady In Black (группа Lemon), или Down by the River (тоже Кирка) – во всех этих песнях финские слова были примерно такие же как в оригинале, например в Down By the River пели про экокатастрофу: ”they’re dying gradually from the waste from the factories”.

——————–

Много было песен про то, как грустно покидать родные деревни и переезжать в город. Тут можно было бы сказать о том, что я полукровка в двух смыслах: отец из финской деревни, из небольшого ”красного” рабочего посёлка, он оказался первым из семьи, кто получил среднее образование, после чего поехал в 1958 году учиться в Ленинград. А мама из городской гуманитарной интеллигенции, из русской эмигрантской семьи, которая поддерживала связи с родственниками и знакомыми, жившими в СССР. Помню, как у бабушки и деда на застольях спорили про Солженицына в начале 70-х, и как они потом круглосуточно смотрели съезд народных депутатов в Кремле по сателлиту в 89-м. Мама рассказывала, что помнит такой же подъем духа из своего детства в 50-е годы, когда началась хрущёвская оттепель.

С рок-музыкой меня познакомили мальчишки на 2–3 года старше из нашего двора в Хельсинки: глэм-рок, популярнейшая финская группа тех времён Hurriganes, которая играла жёсткий рок-н-ролл, похожий на английский паб-рок группы Dr. Feelgood. Потом, в свои двенадцать лет, а это был 77 год, я начал слушать по финскому радио панк-рок. Я стал считать себя панком, хотя внешне это отразилось только на моей причёске – я подстригся под «ёжик», другой атрибутики тогда у финских панков ещё не было: первые финские панк-группы стали только появляться. В то же время мой отец стал работать корреспондентом финского телевидения в Москве, а с 78 по 79 годы я учился в Москве в школе 41 на проспекте Вернадского. Моя русская бабушка была моложавой и очень любила меня; осенью 78 года она по моей просьбе сходила в магазин пластинок в Хельсинки, где купила мне первый сборник финского панк-рока Pohjalla (так звучит в финском переводе название пьесы Горького «На дне», плюс это название сборника было антонимом названий сборников типа Top of the Pops).

У отца были в Москве знакомые финские студенты, и они услышали от него, что у меня есть пластинки с финским панк-роком. Таким образом меня неожиданно пригласили диджействовать в банкетный зал Института Лумумбы где-то в конце Ленинского проспекта. Я пришёл туда с десятком пластинок и первым номером поставил сингл I Am A Poseur английской группы X-Ray Spex. Следом я успел поставить один, может быть, два трека финского панк-рока, после чего ко мне подошёл какой-то дядька и сначала потребовал поставить что-нибудь танцевальное, а потом приказал вообще всё это прекратить. Так закончилось моё первое публичное выступление. Это было начало 79-го года. Я так и не понял, кто меня выдворил, но лицо этого типа сливается в моей памяти с КГБ-шником, который курировал общагу финских студентов восемь лет спустя в Ленинграде (я там учился летом 87 года), и который пару раз спрашивал у меня, куда я хожу (я ему не сказал, что ходил встречаться с музыкантами из группы Джунгли), и шутил, что я пытаюсь быть похожим на местного в моих советских кедах из ярко-красной резины и джинсовой ткани.

До этого диджейского эксперимента я ходил в Хельсинки на уроки ударных, мне было тогда 12 –13 лет. Эти отличные уроки по backbeat и funk нам давал выпускник нашей же школы Jan Noponen, впоследствии ставший известным в Финляндии рок-барабанщиком, который и сейчас играет в старинной прог-рок-группе Wigwam. Кроме этих музыкальных занятий, я брал недолго, раз пять, уроки по классической гитаре, но они по разным причинам мне не нравились, начиная от неудобной странной позы, которую надо было держать, до нот, которые надо было учить.

Первая группа, в которой я играл, была в Москве. Я оказался в спецшколе по французскому языку и при этом не совсем типичной советской школе – она находилась недалеко от Университета, из-за чего в ней было много детей из интеллигентских семей. Позже я узнал, что там же на два класса выше училась будущая жена Лёши Борисова. Также в этой школе было небольшое количество детей дипломатов из франкоговорящих стран. В моём классе учились братья из Мадагаскара, с которыми я подружился. Они жили на Юго-Западе Москвы на улице 26ти Бакинских комиссаров. Я жил на той же улице в одной из башен, в которой жили одни иностранцы. Другой мой школьный приятель (назовём его Д.) – тринадцатилетний паренёк из диссидентской семьи евреев-математиков, часто мне объяснял про устройство Советского Союза, как тут всё работает. Мои родители тоже кое-что разъясняли мне по ходу пребывания в СССР, особенно мама, которая не была ортодоксальным левым коммунистом. Многое мои родители из всего этого советского мироустройства понимали, но, как оказалось, не всё.

Д. категорически отказывался приходить ко мне домой, хотя мы очень дружили. Каждый раз, когда я ему это предлагал, он втягивал голову в плечи и заговорщически шептал: «К вам нельзя – у вас прослушка стоит!». Один раз я всё же как-то заманил его к нам в гости, и, оказавшись у нас дома, Д., поднеся палец к губам, быстро пробежался по квартире и показал мне, где у нас расположены кгб-шные микрофоны. Другой смешной случай из той же “оперы” случился когда я разговаривал с моей бабушкой из Хельсинки по телефону, и связь была на редкость скверной, я очень громко прокричал бабушке в трубку, что её плохо слышно, после чего в трубке возник закашлявшийся пьяный человеческий голос: «Нет, нет, хорошо слышно, продолжайте!» – после чего голос икнул и исчез.

Но вернёмся к мадагаскарским братьям.

У мадагаскарцев дома стояла ударная установка, также у них имелась пара комбиков, советские электрогитара и бас. Я ходил к ним джемовать. Они слушали и играли мадагаскарскую поп-музыку, кажется стиль salegy, которому они меня пытались учить. Я играл на ударных, а они на басу и гитаре. Кроме того, братья любили Jimi Hendrix и научили меня играть его Hey Joe. Младший из них, Donné Roberts, впоследствии стал известным исполнителем афро-попа в Канаде.

Через год я уехал обратно в Хельсинки, где, наконец, познакомился с другими молодыми финскими панками, и даже сыграл на барабанах в забытой сегодня финскоязычной панк-группе Outo voima на двух их концертах. Уехал же из Москвы я потому, что мои родители развелись. У отца появилась новая жена, финка, окончившая в то же примерно время журфак МГУ. Первый её документальный фильм был снят в СССР и рассказывал тот фильм о рок-фестивале, прошедшем в Тбилиси в 80 году. Этот фильм спустя многие годы выложили в интернет.

Фильм показали по финскому ТВ в 80м году, и это был первый раз, когда я услышал неофициальную советскую музыку. Сперва она меня не очень впечатлила, так как на самом фестивале был, в основном, прогрессив-рок, который по сравнению с панком и новой волной казался мне совсем неинтересным. ещё в фильме было интервью с Артёмом Троицким, через которого я познакомился ближе с советским роком чуть позже, когда Троицкий стал дружить с моим отцом. Папа мне говорил, что Артёма интересовал мой кассетный лейбл. Мика Таанила, ныне финский кинорежиссёр и художник, с которым я до сих пор сотрудничаю, стал в 15 лет моим партнёром по работе с этим кассетным лейблом в Хельсинки.

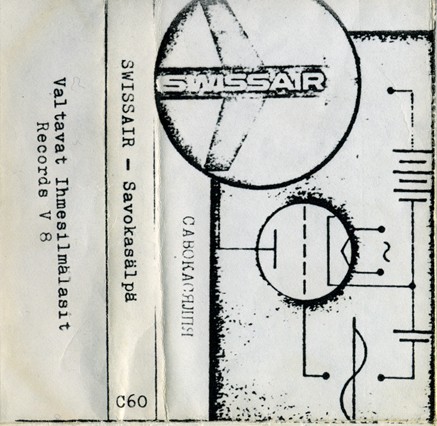

В тот период у меня произошло отторжение к панк-року, и мы с моими друзьями буквально в течение полугода перешли на что-то более экспериментальное. У нас была группа Swissair и лейбл Valtavat Ihmesilmälasit Records. Лейбл выпускал Swissair, наших приятелей и немного ещё другую музыку, всего 18 кассетных альбомов за 1980–1982 гг.; всё это делалось кустарным способом, и тиражом каждого альбома не более 30 экземпляров.

В начале 80-х по всей Европе прошла мощная волна кассетных лейблов, и у нас появились международные связи посредством почты. Тогда по всей Европе читали английскую газету New Musical Express, в Хельсинки она продавалась в десятках киосках. Газета была толстая, страниц на 50, а тираж её был сотни тысяч. В 80 году в ней появилась рубрика Garageland, которая была посвящена кассетным лейблам. Там они давали мини-описание лейблов, их релизов и их адреса. Мы послали туда наши кассеты, и через какую-то мини-рецензию у нас появились контакты в Австралии, США и нескольких странах Европы. Наши записи попали на итальянские и немецкие сборники, а мы издали в Финляндии две итальянские кассеты: Mectpyo/Blut пионера нойза Maurizio Bianchi и сборник Pordenone/The Great Complotto, на котором была веселейшая новая волна из маленького города Порденоне в Италии, где мы потом побывали через несколько лет в рамках фестиваля европейской кассетной культуры, это было уже в 83 году.

На наш лейбл и на группу Swissair близость СССР мало отразилась, если не считать того, что наш единственный синтезатор был полуигрушечный «ФАЭМИ», который я купил очень дёшево в валютном магазине Берёзка в Москве. Скорее то, что мы делали, было подростковой, почти детской версией общеевропейских течений. Кириллица и напоминания о существовании загадочного мира за железной занавесью мелькали не только в оформлении наших кассет, но и у многих более взрослых музыкантов пост-панка. Советское влияние было и в том, что радиопередачу John Peel Show на коротких волнах BBC World Service было очень трудно ловить в Хельсинки. Peel играл самую последнюю пост-панковскую музыку, но советские глушилки, расположенные от нас не так недалеко, покрывали его передачи страшным воем. Всё равно мы слушали эти передачи и записывали.

Помимо лейбла я ещё занимался своим ”самиздатовским” журналом Jee; всего вышло четыре его номера за 1979–1981 годы. Там было много интервью музыкантов постарше нас, то есть двадцатилетних, и уже в самом первом номере осенью 79 года музыканты из панк-групп Päät и Sehr Schnell сообщили в интервью, что панк-рок стал музейной музыкой и что пора искать что-то новое по примеру Public Image Ltd и других бывших панков. Так, во втором номере зимой 80 года главный текст был об английской экспериментальной группе Flying Lizards, а в третьем номере летом того же года о Kraftwerk и The Cure, который в тот момент казался продвинутым пост-панком. В 81м году такие понятия как пост-панк, нойз или индастриал ещё не были в широком использовании, но нашу музыку тех лет можно, скорее всего, описать именно так. Научиться технично играть у нас не было никакого желания, этот подход был тогда распространён в постпанковской среде, в Германии даже было недолговечное движение под названием Geniale Dilletanten. Когда я, уже в зрелом возрасте, слушал то, что мы делали в начале 80-х, я понял, что как раз это привлекало меня потом и в советском роке: дилетантизм и концептуальность вместо техники и рутины.

Особенностью группы Swissair было то, что мы себя всегда записывали. То есть, мы почти никогда не репетировали и не джемовали, а делали записи, обычно с первого раза, то есть записывали импровизации. Одно время мы стали использовать старые кассетные магнитофоны со встроенными микрофонами ужасного качества. При этом мы записывали специально на севших батарейках – скорость при записи становилась постепенно всё медленнее, что при прослушивании давало эффект убыстрения и повышения тональности. Такое искажение было частью нашего художественного замысла – слово эстетика мы тогда не использовали. Всё, что мы делали с кассетным лейблом и Swissair было связано с тинэйджерским юмором: придумывали что-то и сразу делали, и в этом всём всегда присутствовал слегка дадаистический юмор. Причём, мы делали именно то, что первое приходило в голову. Откуда-то мы знали, что было бы полезно познакомиться с историей авангардного искусства, и я стал брать в библиотеке книги по дадаизму, сюрреализму, Fluxus, книги Джона Кейджа. Такие влияния скоро стали сильнее, чем пост-панк, и последние записи Swissair были больше похожи на фри-джаз, чем что-то роковое.

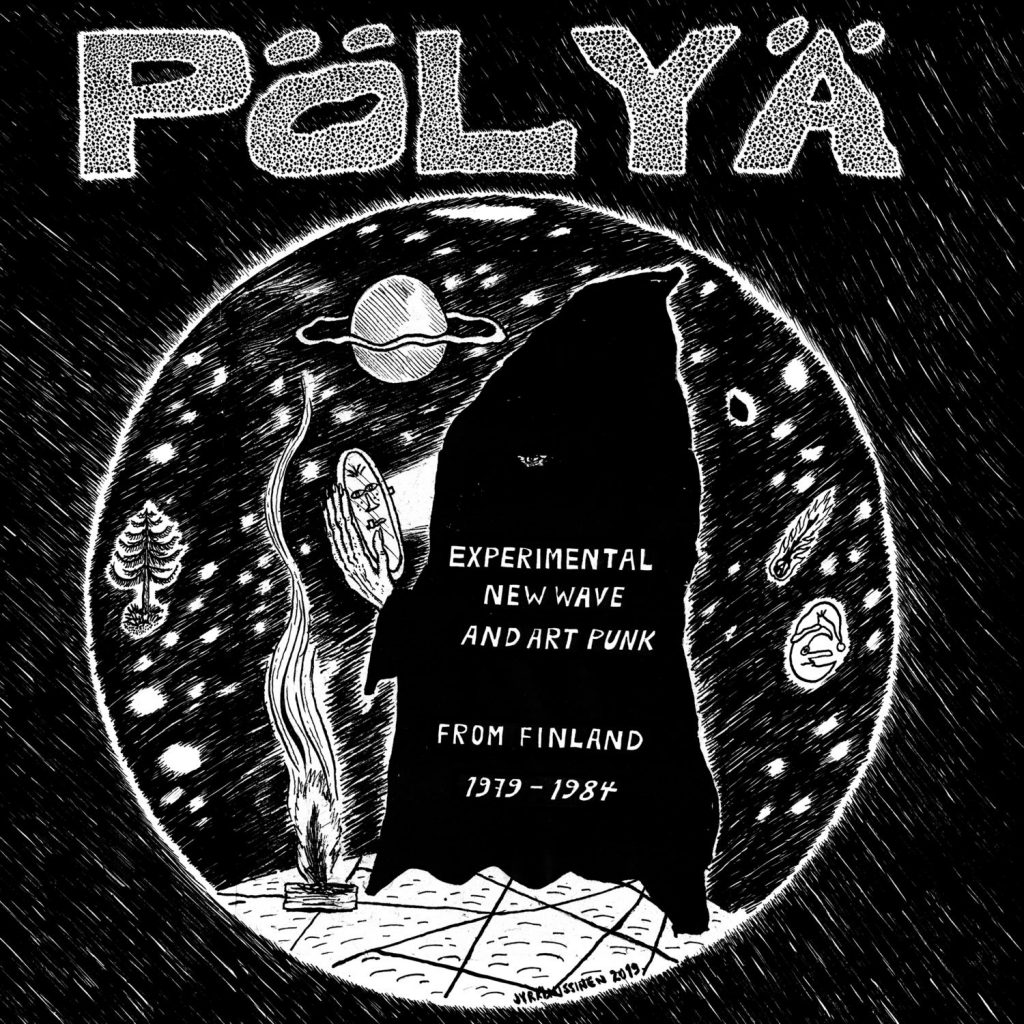

В течение 2000-х годов постепенно появился интерес к записям группы Swissair и других финских артистов Valtavat Ihmesilmälasit Records. Первым сборником как ранее изданных, так и неизданных записей был «Пилотские очки – Образцы из подполья Хельсинки 1981–1987», изданный финско-русским лейблом N&B Research Digest в 2000 году. Из альбомов Swissair был переиздан лишь последний, «15. декабря 1981», а в 2017 году вышел ещё сборник «Последний вызов 1982» последних, ранее неизданных записей группы. Несколько из треков Swissair также попали на сборники More Arctic Hysteria/Son of Arctic Hysteria и Pölyä – Experimental New Wave and Art Punk from Finland 1979–1984 финских лейблов Love и Svart.

В конце 80 года или в начале 81-го я послал Артёму Троицкому подборку наших кассет, а потом встретился с ним в Москве, когда ездил к отцу на зимние каникулы в феврале. Отец меня познакомил с бородатым дядей Троицким, которому было тогда аж 25 лет, и он казался мне ужасно взрослым. Встретились мы у папы дома, потом поехали вдвоём с Артёмом куда-то на метро. В метро я осторожно спросил у него, знаком ли он с музыкой David Bowie. Артём ответил с каменным выражением, что, конечно, он про Боуи знает. Затем ещё более осторожно, я спросил его, знает ли он о The Residents. Тут он сказал, что это его любимая группа. После этого мы стали с ним друзьями на всю жизнь. The Residents в то время была культовой группой, и для меня – и не только для меня – любовь к ней была своего рода паролем.

В 83м году, после очередных встреч с Артёмом в Москве, он начал мне составлять списки музыкальных новинок, которые ему были нужны: no wave Лидии Ланч и Джеймса Ченс, первые альбомы Sonic Youth и Einstürzende Neubauten и прочая индустриальная музыка, диски Мартина Рэва, Foetus, Tuxedomoon и так далее. Артём читал про это всё в том же New Musical Express и других западных изданиях, к которым у него был доступ в Москве, но сами пластинки в России было очень трудно достать. При этом, половину дисков в его списках было невозможно найти и в Финляндии, скажем таких тогда экзотических групп, как SPK или Negativland. Кое-что я переписывал со своих дисков и кассет или у друзей, но, в основном, покупал в двух-трёх магазинах в Хельсинки.

Это не было бизнесом чёрного рынка в строгом смысле, а частью всенародного ”блата”, с которым я тогда ещё не сталкивался в жизни в Финляндии. Это то явление, когда люди помогают всем друзьям и знакомым во всём возможном, и всегда могут попросить взаимную помощь в любых вопросах. Отец мне переправлял в Хельсинки свои деньги для покупок пластинок, а пластинки передавались в Москву с оказией, когда он или я ехали туда. Помню, как несколько раз Артём, тогда уже опытный журналист, делился с отцом своими взглядами на то, что на самом деле происходит в культурной жизни и в политике СССР – такая информация была таким же дефицитом, как пластинки с экспериментальной музыкой. И скоро Артём начал мне записывать советский рок и доставлять мне эти кассеты. Судя по нашей переписке, этот обмен записей продолжался, по крайней мере, до конца 86 года.

В 1983 году Финляндию на фестиваль «Время музыки», который всё ещё проводится ежегодно в городке Виитасаари в центральной Финляндии, приехал Джон Кейдж. Его творчество, особенно книги, были мне уже знакомы, и, узнав об его приезде, я понял сразу, что мне туда надо попасть. Я добрался на фестиваль романтично автостопом, спал в палатке и ходил ежедневно в течение недели на уроки Кейджа. Учеников в его workshop было человек пятнадцать, в основном, финны, я был среди всех самый молодой и единственный, кто только слушал – остальные ещё и демонстрировали свои произведения Кейджу: разного рода перформансы в стиле Флуксуса и свободную импровизацию. Кейдж комментировал, но советы не давал, так как не верил в обучение в традиционном смысле. Скорее его комментарии были ассоциативными мыслями, которые у него возникали от услышанного.

Кейдж был обаятельным человеком, отличным рассказчиком бесконечного количества анекдотов из культурной истории XX века. Он родился в 12 году и был учеником Арнольда Шёнберга, который в свою очередь был приятелем Антона Веберна, которому мы с моими друзьями пытались подражать в 16 лет. Эти его рассказы плавно переходили в нечто похожее на лекции, где он говорил про своё творчество и философию, которые тоже были связаны с отказом от традиционных иерархий – в музыке Кейджа композиционность была сведена к минимуму или создавалась с помощью алеаторики, случайности. Зато его интересовали звуки «сами по себе». Помню моменты во время воркшопа, когда он очень радовался какому-то отдельному звуку, ворвавшемуся в окно аудитории или сыгранному кем-то из учеников. Я тоже сыграл один раз с ним, но в шахматы: игра в шахматы с учениками была частью концерта, где на улице исполнялось произведение Кейджа Variations IV. У меня Кейдж очень быстро выиграл – хода за четыре, может за пять. Его лекции произвели на меня огромное впечатление, и я в течении нескольких лет был настоящим поклонником Кейджа. На всю жизнь от того мероприятия у меня осталась, по крайней мере, привычка вслушиваться в шумы окружающей среды и использовать их записи в своей музыке.

Два года спустя, в 85м году на тот же фестиваль приехал Дерек Бейли, и я снова очутился там. Бейли во многом был противоположностью Кейджа: свободный импровизатор, стиль и звучание которого можно всегда сразу узнать, хотя на словах он давал понять обратное, используя, говоря про свою игру, термин «нон-идиоматическая импровизация». Кейдж же был известным противником свободной импровизации и считал, что она полна повторов и клише. Тем не менее, концерты Бейли были для меня настоящим откровением, и я стал пытаться играть в его стиле. Это влияние тоже осталось на всю жизнь, и поэтому я часто отношусь скептически к своей игре: не слишком ли получается явное подражание Бейли?

Между приездами Кейджа и Бейли я окончил гимназию в Хельсинки в 84 году, после чего долго думал, кем хочу стать. Было ощущение, что вокруг кассетной культуры больше не было никакой «движухи», хотя на самом деле она развивалась и процветала во всём мире. Сцена свободной импровизации и, тем более, академической музыки казались далёкими от того, на что я мог бы дотянуть со своими способностями и, в первую очередь, от того, что меня на самом деле интересовало. При этом было непонятно, где можно было учиться делать гениально дилетантскую музыку. Тогда мой отец мне предложил, в очередной раз, нечто совершенно неожиданное: работу звукооператора на съёмках документального телефильма о жизни православных монахов и монахинь в Советском Союзе. Точнее, фильмов было снято два, «1000 лет русской православной церкви» и «Монастырская жизнь в СССР». Фильмы снимались по заказу из дружественной капстраны в лице дирекции финского телевидения Yle и при содействии, и под надзором Издательского отдела Московской Патриархии, который являлся моим работодателем (у меня даже сохранилась справка с подписью архиепископа Питирима). Был 1984 год, и фильмы получились вполне безобидными, хотя достаточно живыми, во многом благодаря чилийскому оператору, который учился в 70-е годы во ВГИКе.

Фильмы снимались в разных монастырях в течение нескольких месяцев, с длинными паузами. Летом нам пришлось по какой-то технической причине остановиться на пару недель в украинском женском монастыре среди полей, которые простирались до самого горизонта. По сравнению с многими обычными советскими людьми, мир советских духовных лиц казался ещё более непроникаемым и боязливым в отношении к пришельцам с Запада. Позже, в начале 90-х, выяснилось, что верхушка Московского патриархата была полна КГБ-истов, и одним из главных среди них был всё тот же руководитель Издательского отдела архиепископ Питирим. До этих поездок я почти не сталкивался с религией, если не считать интереса к дзену по примеру Кейджа. Оказавшись в глубинах церковной иерархии, меня поразило отношение верхнего ранга монастырской общины к мирским удовольствиям: дегустирование вин, водки и нескончаемого количества вкусной еды начиналось ежедневно с завтрака, по крайней мере тогда, когда на месте были гости. Следующий раз я столкнулся с Московским патриархатом в начале 2012 года, когда началось гонение на Pussy Riot, и я немного поучаствовал в кампании в их защиту.

Больше всего в тех съёмочных поездках мне нравилось записывать так называемые интершумы. Это обычно делалось после того, как был снят сам сюжет – какой-нибудь обряд, интервью или фрагмент быта. Для монтажа фильма, помимо непосредственного звука этих сцен, был ещё нужен фоновой звук на месте съёмки, и я всегда с удовольствием оставался записывать гул печки в пекарне или грохот машин на улице. Впоследствии я неоднократно использовал эти шумы и в своей музыке. Понимание того, как можно общаться с монахами и монахинями тоже, наверное, оказалось в пользу, но лишь через 20 лет, когда я составлял сборник Madam I’m Adam финского композитора Pekka Airaksinen (1945 – 2019) и посещал неоднократно основанный им буддистский центр в финской деревне.

Были и нелепые моменты во время съёмок. В самом начале мы снимали интервью митрополита Филарета Киевского в старинном здании его резиденции, в роскошном пустом зале, посреди которого для него было приготовлено кресло, похожее на трон. Он вот-вот должен войти на интервью, когда я вдруг понимаю, что забыл все пустые плёнки для записи в Москве. Я в панике сообщаю об этом оператору, который сразу говорит, что будет ещё долго якобы готовить камеру. Митрополит входит в зал, а я пулей отправляюсь вместе с присутствовавшим при мне загадочным парнем искать плёнку по городу на чёрном казённом лимузине. К моему удивлению, в первом же магазине в центре Киева нашлась советская плёнка, которая оказалась вполне годной для записи речи, и на всё это ушло всего каких-то минут двадцать. В это время мой отец спокойно обсуждал с митрополитом вопросы, которые собирался ему задать. При этом оказалось, что у него вообще впервые брали интервью, так что предварительный разговор оказался вполне кстати.

В остальном я, похоже, справился, так как в следующем году поработал на съёмках ещё двух теледокументов, теперь уже с приехавшими из Финляндии журналистами. Одна передача была о Фестивале молодёжи и студентов в Москве летом 85 года, а другая передача – осенью того же года о новой экономической политике – началась перестройка. Для этого наша съёмочная группа съездила в ноябре в Таллин и в Ленинград, где я впервые встретился с Андреем Отряскиным из группы Джунгли и с Валерой Алаховым и Игорем Веричем из Новых композиторов. Их музыка уже была мне знакома. Гениальный мини-альбом «Перцепция Вербализации» Новых композиторов остался одним из моих фаворитов всех времён. Джунгли тоже были, с моей точки, на пике своих сил. Их запись с фестиваля Ленинградского рок-клуба 85 года была через 23 года выпущена нами с Алексеем Борисовым в виде online-релиза под названием Live in Leningrad.

ДЛЯ SPECIALRADIO.RU

Материал подготовил Евгений Зарубицкий

на основании интервью Антона Никкиля

июнь 2019

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:

Swissair: Primitive post-punk by Finnish teenagers – интервью Антона Никкиля и Мики Таанила на сайте журнала The Wire (английский язык)

Lasten neuroretki – Swissair ja Valtavat Ihmesilmälasit («Неврокультурный поход детей: Swissair и Огромные чудо-очки») – статья о группе Swissair и о лейбле Valtavat Ihmesilmälasit Records (финский язык)

Klassinen: John Cage – kääntäjä Anton Nikkilä kertoo («Классическая музыка: Джон Кейдж – рассказывает переводчик Антон Никкиля») – видео-интервью Антона Никкиля про Джона Кейджа (финский язык)

Selittämätön on ystävämme («Необъяснимое – нам друг») – заметка Антона Никкиля о Pussy Riot в финском журнале исследования Восточной Европы «Idäntutkimus» (финский язык)

ЧИТАЙ ПРОДОЛЖЕНИЕ МАТЕРИАЛА:

Добавить комментарий