Какой-то Лёшин знакомый кассету ему оставил без названия, безо всего. Он мне звонит, говорит – слушай, у меня тут какие-то авангардисты американские притащили кассету, я офигел – приезжай послушаем. Я приезжаю, он заводит, и тоже офигеваю. Я думал, что это американские авангардисты, а это оказались монахи секты Бон, и это настолько нас сдвинуло, что мы стали это выучивать и выучили один к одному как эти монахи. Записали это на компакт-диск, я с ним ездил в Тибет к главе школы Бон, ему этот диск подарил, у того шарабайка какая-то была, куда он этот диск засунул, врубил и весьма удивился, что это мы сами всё воспроизвели, был в полном восторге, сказал, что это отлично. Я ему рассказал, что мы два года каждый четверг делали то, что на пластинке отражено, независимо от того, было или не было зрителей, в семь часов каждый четверг. Глава школы сказал, что они этот ритуал готовят полгода, чтобы его сделать. В этом монастыре я у них прожил какое-то время, видел, как они к этому ритуалу готовятся в живую, это конечно специальная тема. Сейчас Лёша продолжает этим заниматься, бонцы слушали, что он делает, а делает он сейчас это безупречно, даже лучше, чем тибетцы. Тибетцы слушают Phurpa с открытыми ртами.

Я был тогда очень увлечён Боном, и это сохраняется до сих пор, может это сейчас не так сильно заметно, а тогда для меня был очень важен момент самой передачи – знания, практики, методов – через живого учителя. Для меня поиск живого учителя был важным моментом, и так получилось, что друзья меня пригласили на ретрит Намкай Норбу Ринпоче. Я попал на второй его ретрит, куда приволок свой барабан, это происходило в спортивном зале за городом, было человек 100-150, и вначале они все вместе запели букву «а» – ААААААААААААААА… Когда это делает не один человек, получается нечто запредельное, и у меня тогда произошел сдвиг, и это подтвердило для меня то, чем я займусь в ближайшее время. И я этим занимался и занимаюсь до сих пор.

С точки зрения музыки все тибетские песнопения – это всё тон-полутон, музыка строится на самом примитивном интервале – тон-полутон вверх-вниз, и длительность, зависящая от твоего естественного дыхания, и главная задача на этом направлении была в том, чтобы обнаружить это естественное состояние в себе. Когда поёт несколько человек, то они не выстраивают интервалы как европейцы с помощью записанных нот, а каждый поёт присущую ему лично, наиболее полно выражающую энергетически его собственную суть, ноту.

При этом у каждого своя нота – у этого до, у того – до-диез, у этого до плюс одна восьмая тона, у того до минус одна четверть тона – получается додекофонический кластер диссонанса, такой звуковой поток. Когда в общем хоре каждый свою ноту, свой космический знаменатель воспроизводил, получался поток, который воспринимается как что-то уже не принадлежащее этому миру.

В случае с Боном, который мы тогда практиковали – мы пели не в унисон, а чуть-чуть в сторону – на четверть, на восьмую тона мы всегда лажали, чтобы был этот диссонанс, это неравновесное состояние звукового интервала, за счет чего получался такой драматизм и космическое спокойствие. Невероятное соединение звукового знаменателя, который вбирает в себя все ноты. Этот бурдон, эта струна, которую ты внутри себя обнаруживаешь, она является проводником энергии. Мне приходилось отучиваться от слабой доли, потому что в тибетской музыке акцент на первую, сильную долю всегда, и акцент на первую долю усиливает поток, резонанс, который мы голосами создавали, это было очень круто. Лёша, когда мы с ним разбежались, он искал людей, чтобы с ними продолжать пение, и приходили ребята, которые прекрасно поют, музыкальное образование, но они не могли ничего не сделать. Сейчас он поёт с ребятами, которые просто чувствуют это натяжение, они подключаются с помощью голоса, а не просто воспроизводят какие-то ноты, это очень чувствуется.

Потом нам попались записи тибетских монахов с использованием инструментов, и это уже был индастриал. Когда лупят по тарелкам, дудят в дунчены, плюс барабан и колокольчики – всё это фри-джаз напоминало или акустический индастриал. В мировой музыке нет ничего подобного музыке тибетцев. Штокхаузен в 60е годы, когда ему попались первые записи тибетцев, он был в восторге, сказал, что это музыка 21 века. В ней несомненно заложен огромный потенциал, который, думаю, будет развиваться в ближайшее время, и тибетская музыка не обязательно будет пребывать в своей изначальной форме. Лёша сейчас ездит гораздо больше чем я по всем этим фестивалям, и то, что делают тибетцы, очень уважают индустриальщики, потому что находят общую вибрацию. Когда тибетцы у себя дома создают этот жуткий хаос с тарелками во дворе монастыря – просто сталелитейный цех на заводе, который вышибает все мозги, и не остается ничего внутри головы, ты обнаруживаешь там полнейшую пустоту.

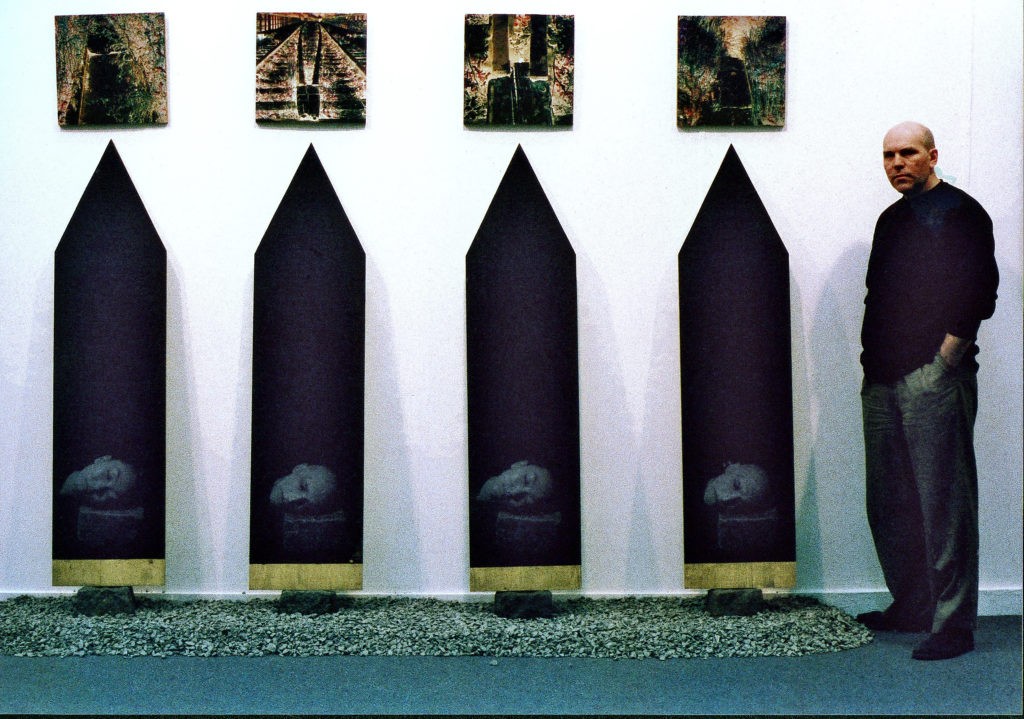

Был эпизод, когда нас с Лёшей пригласили играть в Австрию, мы с моим барабаном поехали, и нас зазвали в студию электронной музыки, где и у Клауса Шульце тоже студия была, и там до сих пор существует мини-консерватория, очень хорошая студия звукозаписи, и два человека из этой студии – один скрипач, другой виолончелист, они там завкафедрами и занимаются авангардом. Мы туда приехали, в галерею Мерц, сделали инсталляцию, они поставили свои порталы, эти скрипки, обвешанные проводами, мы с Лёшей обалдели, когда увидели их амуницию, и решили вместе что-то сыграть.

Сначала попробовали до концерта, но не пошло, время было мало, и они сами сначала играли минут сорок свою тик-так-брюм-крям-шрюм – академический авангард, одно слово. Но, хорошо так сыграли, хорошо всё звучало. Мы с Лёшей, по разные стороны барабана нашего сидючи, слушаем их, а с академиками договорились перед концертом, что они нам махнут, когда подключаться, и тут академик машет – давай, мол, включайтесь. Мы с Лёшей переглянулись, и заиграли в два дунчена, и ребята со скрипками были уже не нужны. Как они ни пытались подключится, ничего не происходило. Это был очень хороший урок формального соединения Востока и Запада. Может быть, конечно, Запад этих ребят находился в другом каком-то месте. Если бы они были не академическими авангардистами, а были бы индустриальщиками, например, то, может быть, получилось бы нормально.

Академисты всегда очень гордыми ребятами себя чувствуют, что мол мы тут консерватории, ноты-партитуры, а вы тут в железку долбитесь. Ну, в общем не получилось в тот раз. Потом разбирались с этими парнями, и больше мы туда не ездили, конечно, потому что им было западло в этот фольклор индустриальный окунаться со своими консерваториями. Эта история подтвердила наше мнение о том, что тибетская традиция ближе всего к индустриальному фольклору.

Мой барабан самодельный, он очень большой, тибетцы делают их гораздо меньше размерами у себя в монастырях. Все их инструменты имитируют звуки разных природных явлений – течку слона или разбушевавшегося яка, умирающих обезьян или колокольчики, которые имитируют капельки водопада, падающие на ледяную поверхность. Образное фольклорное мышление, при этом создаются очень абстрактные вещи при помощи простых народных ассоциаций, и там всё идет не от того, чтобы получить красивый звук. В Тибете обыкновенный фольклор – это дудки, под которые они поют свои пентатонические сказания, а то, что мы делали – это ритуальная музыка, которая воспроизводится исключительно в специальные дни, ситуации – тайные или явные. При всём своём брутальном звучании, это очень тонкий мир.

Сначала мы делали тибетские инструменты сами, например, труба от пылесоса очень клёвые звуки издаёт как средний величины дунчен – делаешь мембрану или подставляешь кишку резиновую. В качестве тарелок использовались убитые советские пионерские тарелки. А так из монастыря бонского я привез много всяких инструментов, друзья привозили что-то временами.

Был ещё у нас проект чудесный – Дух и почва. Это было у Петлюры – двор заброшенных домов, построенных до революции, с дырявыми крышами, через которые протекала вода, все помещения были гнилыми, не пригодными для жилья, всё было засрано и зассано, но такая среда как известно, является вдохновляющей для художников, и часть помещений была ими использована. Там можно было делать всё что угодно – зажигать огонь внутри помещения, дымить, громыхать на всю катушку, то есть не было никаких сдерживающих обстоятельств в деятельности.

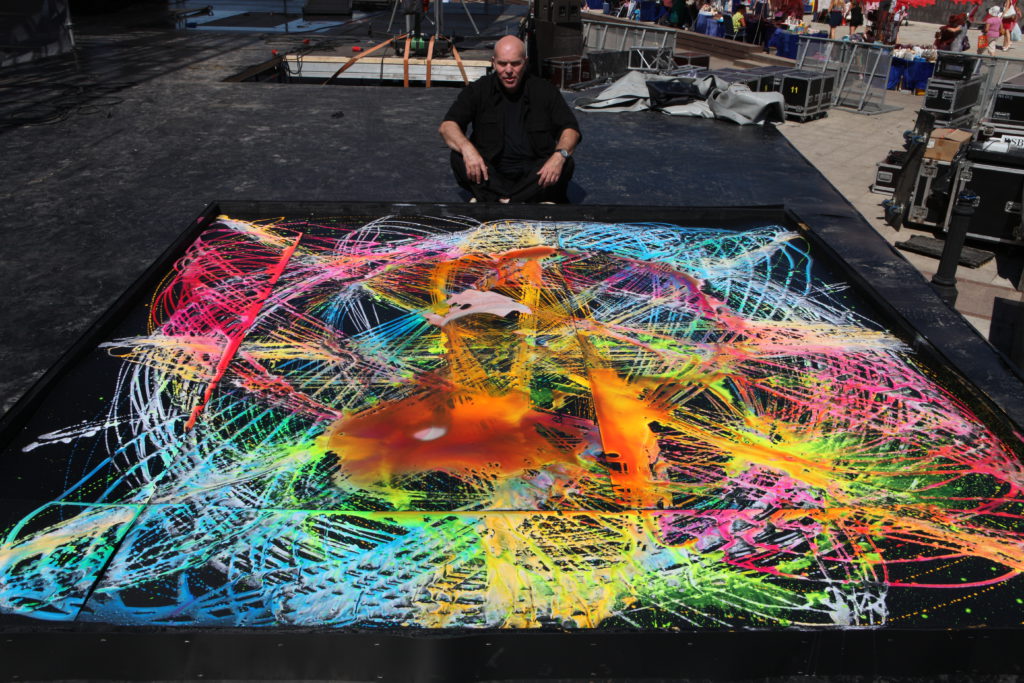

В этом дворе находился огромный винный погреб, заполненный водой, в котором мы сделали по центру подиум, поставили инструменты, Ферратрон мой. Проект придумал Миша Рошняк, он бегал с этой идеей Духа и почвы, мы с ним пресекались много раз в этом ключе и решили сделать в этом подвале с Лёшей концерт. Рошняк – любитель делать мумии, из картона их мастерил, оборачивал тканями и красил, получая огромных ужасных мертвецов. В тот раз он должен был сжечь одну из этих мумий. По плану проекта мы делали ритуал сжигания тела, переход его в другое физическое состояние, но Миша не рассчитал и перелил керосина на зомби, и эта хрень страшно задымила, народ весь повыскакивал, потому что там невозможно было дышать, но мы с Лёшей остались и до конца довели действо. Тогда мне в голову пришла идея, что есть отбойный молоток и металл и стекло, у меня был пиджак роскошный твидовый с бабочкой, и в этом наряде с отбойным молотком я фигачил по листам железа и долбал стёкла. Это было просто представление в пространстве этого двора, которое запомнилось народу, потому что это было всё слышно снаружи.

После Петлюры я все свои манатки – барабаны и железки уволок на Болотную, очистили тамошнее помещение, и также по четвергам мы там фигачили, и в один прекрасный момент я приезжаю, сморю – стоит экскаватор с ковшом в нашем окне, и кусок стены оторван. За неделю до этого я зашел во двор напротив, где Роснефть, в арку, и, прогулявшись по тому двору, увидел заброшенную фабрику. Потом это стала фабрика радикального искусства, ту что мы с Епифанцевым делали. А тогда, увидев экскаватор, звоню Лёше – приезжай, нам это барахло девать куда-то надо, давай перетащим на эту фабрику. И мы там нашли помещение с краю слева, без окон без дверей, гуляет ветер в проломленной крыше, с досками, мусором. Сложили все вещи вперемешку и накрыли это всё досками, толем, листами железа – замаскировали чтобы не растащили.

Поняли, что деваться некуда – надо приводить и это помещение в порядок. В течение какого-то времени мы всё его вычистили, поставили окна, железную дверь, полы настелили, и получился зал, в котором мы года два просидели. Там при царе были склады водки Смирнофф, а в совковые годы пищебумажная фабрика для инвалидов, какие-то пакеты там лепили, а в перестройку всё это дело бросили.

Менты сначала к нам настороженно относились, но потом, когда увидели наши концерты, поняли, что мы не отмороженные, приводили даже каких-то своих чуваков с автоматами на наши концерты смотреть. Там нас никто не гонял, наоборот чаи вместе с ними пили. То время было совершенно другого типа, потому что для ментов тоже было важно, чтобы этот проклятый двор в 200 метрах от Кремля, где постоянно сновали бомжи и происходили убийства, в порядок привести.

Мы заняли половину этой фабрики своим проектом, а потом к нам попросился Вова Епифанцев, сказал, что хочет свой театр здесь делать, а в середине помещения фабрики, иногда Гарик Виноградов приходил чего-то делал. Центр получился такой небольшой. Гельман уже получил документы на то чтобы сделать эту фабрику филиалом Центра современного искусства, пошли подписывать бумаги в мэрию, и там их зарубили, потому что вспыхнула Роснефть, типа это наш двор, и через какое-то время я приезжаю – опять стоит экскаватор, проломлена крыша, в зале всё загажено грязью, и оттуда с Лёшей мы утаскивали своё шмотье уже по домам, что смогли. Это были инструменты, колонки, усилители, провода, оборудование, обогреватели. Там много чего хорошего похоронилось. Звучали все эти инструменты отлично.

Когда разорили сад Эрмитаж, там был театр, и у Лёши там в подвале была база где они SWANS репетировали, и мы оттуда уволокли на колёсиках огромные деревянные театральные рупора, из которые был звук просто мощнейший. А Роснефть сделала на этом месте стоянку для машин. Я с ним разговаривал, с Роснефтью, показывал документы. У Градского через стену была там студия, тоже нас поддерживал, но это же нефтяники – всё сравняли с землей.

Не думаю, что это прожило бы до сих пор, потому что сильно поменялась атмосфера, отношение ко многим вещам с тех времён, социум поменялся, публика – всё поменялось. Мы тоже, конечно поменялись, хотя, может быть, в меньшей степени.

После этого началась галерейная история. На фабрику к нам в какой-то момент стала приходить Врублевская Лена – моя знакомая привела её однажды на концерт, где Врублевская впала в полный экстаз. Она в те годы активная была, из неё искры летели, она только прибыла из Минска, где работала диктором на телевидении, а на московской земле строила большие планы по собственному проявлению в столице. Она зацепилась за нас, и устроила интересный период, когда финансировала приезд тибетских монахов в Москву, и они строили огромную мандалу на Петровке в музее Церетели. Это был мой проект, мы играли с ними, как раз тогда я в Тибет ездил, и её галерея показывала мои работы на разных выставках, выступали в Германии. Я стал делать новую серию работ Сияющая тьма, ей эти картины не понравились, и она переключилась на галерейную историю с другими художниками, увлеклась нью-эйджем.

А потом мы с Лёшей индивидуально развивались – у Лёши возник проект Phurpa, в начале он его называл Zor – это тоже ритуальный кинжал, потом переименовал в Phurpa, и стал заниматься только Боном. Я стал тоже заниматься Боном плюс какие-то буддийские практики использовал, много играл в разных местах, а потом подумал, что надо вспомнить времена, когда мы щупали индастриал, и до сих пор меня всё это интересует.

Помимо этого, я занимался всегда фотографией. В фотографии меня интересовало то, как при её помощи можно создать другую реальность и как-то её соотнести с тем, что ты сам визуализируешь. Поэтому я в основном использовал фотоаппарат для съёмки постановок, сделанных исключительно по принципам иконы или ритуального объекта, где сама съёмка была уже перформансом и ритуалом. Обычные фото мне было не очень интересно делать, хотя я, конечно, владею этими всеми техниками и даже в Полиграфическом институте десять лет преподавал фотографию.

Живописный подход предполагает создание новой реальности. Плюс к этому, живопись совершенно не связана с визуализацией внешнего мира. В момент появления фотографии живопись освободилась от фигуративности, кроме моментов, когда живописцы создают новую реальность: сюрреалисты, например, они пользуются реальными объектами, но ставят их в такой контекст и таким образом их соотносят, что появляется новая реальность. Другое направление – это чистая живопись – то, что можно увидеть у абстракционистов, дадаистов, где сам по себе красочный слой, сама картина представляла собой новый объект в нашем объективном мире. Есть ещё третий – концептуальный подход, то что Дюшан изобрёл, и это другое направление, там фотография очень важна как раз как инструмент для сохранения документов, явления, которое создаёт художник.

Мне просто повезло, что я оказался в Полиграфе, что я работал со студентами художниками, которые уже имели представление, что такое перспектива, свет, композиция, и мы с ними шли уже дальше, а не занимались букварём художника. На мой взгляд фотографом нормальным может стать только художник, то есть человек, имеющий художественную базу. При этом для меня картины – это ритуальные объекты. Я к этому отношусь как к изготовлению иконы или тотема, то есть это артефакт, несущий в себе определённый тип энергии, к которому ты обращаешься для диалога и трансформации. Так же я отношусь к звуку – это некий ритуал.

У нас в стране не было таких художников как Бойс. Бойс – это в первую очередь личность, в большей степени, чем оставшиеся от него документы, потому что он шаманист. В этом смысле он был фигурой противоположной тому же Уорхолу. На мой взгляд это два полюса, где в одном случае за основу берется шаманская практика, как у Бойса, а в другом случае берётся деятельность по встраиванию себя в социум, как у Уорхола, в чем он, конечно, гениален. И это размежевание присутствует до сих пор, потому что придерживающиеся линии Уорхола – это одна компашка, а Бойса – другая. Хотя где-то их линии, конечно, пересекались.

Я раньше мало работал с электроникой, но недавно съездил в Чехию к своему приятелю, хорошему электронщику, где прожил два месяца, мы с ним поездили по Европе, на разных фестивалях поиграли – это сцена индастриала, нойз, поуэр-электроникс – европейцы очень поддерживают эту тусовку, огромное количество приглашений, концертов, записей, выпуск винила, кассет, на CD уже мало кто чего выпускает, выступления в пещерах, катакомбах. Причем там иерархия есть своя, есть суперзвезды, малоизвестные – пирамида выстроена, и там есть люди очень образованные, знающие и Штокхаузена, и Ксенакиса, весь академический авангард, весь фольклор, ритуальные музыки, оккультные практики, включая индийские медитации, то есть там ребята очень образованные. На фестивале наблюдал несколько раз, как один француз электронщик выходит на сцену, у него плеер, он втыкает его в усилок и уходит. И начинается стена саунда, слушать невозможно, там специально затычки дают на входе, и толпа как селёдки в бочке – стоят балдеют. Такой вид звуковой наркомании. В общем-то это опасно для здоровья, потому что частоты очень низкие, на пределе слышимости, и высокие такие же – на пределе, и децибелы большие. Шквал. Не знаю, были ли медицинские происшествия на его выступлениях, но то, что люди получают акустический шок по перепонкам, это точно. И не только по перепонкам, потому что слушаешь такой звук уже кишками и всем остальным телом – всё тело уже является твоей барабанной перепонкой.

Сейчас мне интересно соединение электроники и игры на акустических предметах, не обязательно инструментах. Чтобы было задействовано ещё и тело в момент исполнения, чтобы ты тело своё подключал, а не только мозг к тому что воспроизводишь. Планов у меня никогда не было, они всегда в данный момент времени существуют как реальность. Сейчас я занимаюсь вот этим соединением звучания электрических и акустических предметов.

Когда начинаешь вникать, обнаруживаешь для себя много тонких моментов. Как в нойзе – когда слушаешь нойз, и видишь, что Сидоров клёво шумит, а Иванов плохо шумит, хотя и то и другое – набор жуткого грохота. А ты просто начал уже что-то там различать, и так происходит с любым явлением: если ты в него не погрузишься, если ты не почувствуешь внутреннюю структуру, внутренне устройство, то для тебя это будет внешним общим облаком, которое ты наблюдаешь издалека.

Когда ты внутри, ты уже видишь всё это как осознанное действие, и уже начинаешь, видеть, насколько исполнитель глубоко вник в ту сферу, которую он тебе показывает, насколько он сам задействован как инструмент, который воспроизводит звук своей внутренней струны.

ДЛЯ SPECIALRADIO.RU

Материал подготовил Евгений Зарубицкий

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

ВИДЕО ПО ТЕМЕ:

Добавить комментарий